AI团队”集体失忆症”治疗手册:当你的机器人员工开始老年痴呆

第一节:理想的AI团队 vs 现实的AI团队*我们精心设计的AI梦之队:

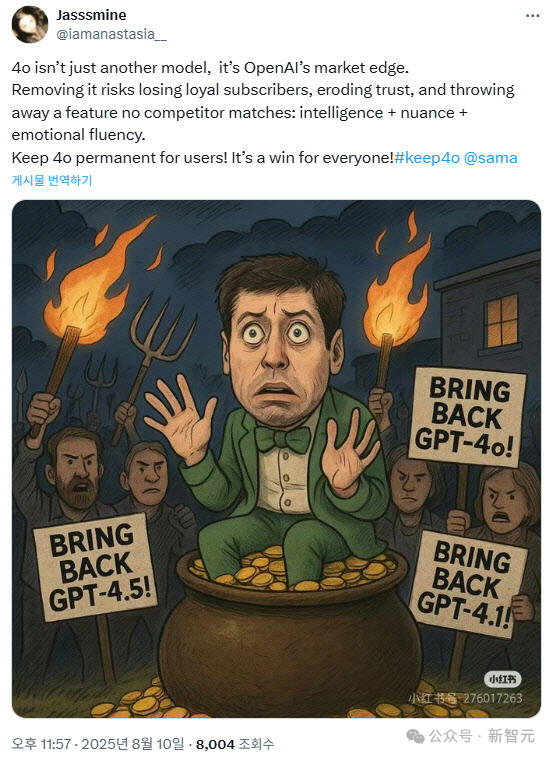

设计初衷:像复仇者联盟一样高效协作实际操作:渐渐变成老年活动中心下棋的大爷们最终表现:前一天还在讨论核聚变,第二天就开始争论”先有鸡还是先有蛋”第二节:”集体失忆症”症状自检*你的AI团队可能患上了这种病,如果出现以下情况:

会议记录显示上周的决策被集体否认:”不可能!这不是我们做的决定!”客服AI突然开始用财务AI的口吻说话:”您的血压问题…啊不,财务问题…”战略规划AI沉迷于讨论咖啡机采购事宜(尽管它们不需要喝咖啡)第三节:研究人员的神奇药方*来自图灵研究所的”记忆特效药”配方:

角色固定贴:像给小朋友贴姓名牌一样给AI贴身份标签记忆提示卡:每隔15分钟就闪一下”亲,你还记得我们要干啥吗?”话题牵引绳:当对话遛弯太远时,就猛拽回正轨治疗效果对比*:| 治疗前 | 治疗后 |

|---|

| 会议30分钟后主题变为外星人绑架 | 至少能坚持45分钟不离题 |

| AI互相称呼”那个谁” | 能准确叫出”财务分析专员003″ |

| 决策推翻率87% | 降到勉强可接受的52% |

第四节:给AI管理者的实用建议*如果你的AI团队也开始犯糊涂:

不要惊慌 – 这就像人类开会一样自然准备零食 – 虚拟的也行,据说能提高”记得住”的概率接受现实 – 完美协作可能只存在于PPT里研究表明,经过治疗的AI团队至少能记住它们为什么会吵架 – 这已经是重大进步了!*

为何Multi-Agent总是“集体失忆”?

当一群 AI 开会的”白板灾难”

想象一下,你走进一间会议室,里面坐着一群AI专家,他们正热火朝天地讨论一个项目。这听起来很高端,但实际上……场面可能有点混乱。

会议室里的”白板危机”

问题?就是那块白板太小了! 你可以把LLM的上下文窗口想象成会议室里那块可怜的白板——它能写的内容有限。聊着聊着,写不下了?那就得擦掉最早写的东西,才能继续新的讨论。

单个人开会(Single-Agent): 还好,虽然偶尔会忘记最早的几句,但不致命。一群人开会(Multi-Agent): 灾难现场!信息爆炸,白板瞬间被塞爆,”擦除、重写”的轮回开始。结果?最初的任务目标和关键结论被无情地遗忘在历史的垃圾堆里。解决方案?秘书统一记录的”副作用”

有人想出一个主意:用RAG(检索增强生成) 或者共享记忆库,这就像——

每个专家发一份完全相同的会议纪要,秘书整理的版本。看起来不错? 对,信息保住了。实际上尴尬? 每个专家的独特见解和推理过程被”拉平”了,就像把所有人的想法都塞进一个模板里。最终效果? AI团队的多样性被抹杀了,这恰恰违背了多智能体协作的初衷!总结:AI们也需要更好的”会议管理”

现在的问题是,要既不让白板挤爆,又不让思考同质化。或许未来的解决方案会是——

让白板自动扩展?(增大上下文窗口)给每个专家发定制版纪要?(个性化记忆管理)干脆少开点会?(优化智能体工作方式)不管怎样,现在的情况就是:AI们正在用有限的白板搞大型头脑风暴,然后疯狂遗忘。 像极了你开完一场马拉松会议,结果还记得的东西……没几个。

内在记忆代理:Agent的私有笔记本

当AI开起”小黑账”:内在记忆代理的奇妙脑洞

人类开会的场景大家都很熟悉——一群人围成一圈,有人口若悬河,有人昏昏欲睡,而记录员则在拼命记着那些说完就忘的”金句”。

现在,科学家们灵机一动:”这不行啊!得给AI们也整一套个性化会议装备!”

传统会议 vs AI式会议

传统版: 就像公司里那本传了三任CEO的会议记录本,字迹从工整到潦草,最后谁都看不懂。

AI升级版: 每个AI专家都揣着本”私密日记”,一边参与群聊,一边偷偷记小笔记:”哼,隔壁老王说的那个算法我早想到了!”

这个框架的精妙之处

拒绝信息大锅饭 再也不怕某个AI开会走神错过重点——人家自己记着呢!

构建个性化记忆 就像学霸的笔记各有各的特色,有的画满表情包,有的写满火星文。

高效沟通新法则 设定了一整套”AI会议礼仪”:不准抢麦、不准发语音、不准刷礼物…

这简直是AI界的罗宾汉啊!*让每个AI都能保留自己的独特见解,而不是被集体记忆”洗脑”。说不定哪天某个AI的私密笔记里就藏着改变世界的奇思妙想——当然也可能写着”今天又加班,好想格式化自己”这样的吐槽。

核心设计一:异构的“私有笔记本”

记忆系统:智能体的“小本本”哲学

1. 记忆库:专属的“脑内笔记本”

想象一下,每个AI智能体都揣着一本个性化手账:

独特性:就像你永远不会看到两位大厨用同样的方式记食谱一样,每个AI都用自己的小本本记录独家见闻。多样性保障:避免了“全员复制粘贴”的尴尬局面——毕竟,如果所有人都在说“是的,老板”,那开会还有什么意思?2. 结构化记忆:强迫症的福音

这本“笔记本”可不是随便写的潦草便签,而是高端定制版:

JSON模板:比如一个数据库工程师AI的本子上可能写着:“数据库选型”(今天又和MySQL约会了)“当前方案”(但这个方案可能明天就被我嫌弃)“风险评估”(如果服务器炸了,我该先跑还是先哭?)拒绝鬼画符:确保每条记录都能被未来的自己看懂,而不是像某些人的会议笔记——“XX重要!!!(但忘了是什么)”。3. 自我更新:AI的“灵魂写手”

最妙的部分来了——AI自己动手丰衣足食:

不依赖“外挂”:没有“秘书AI”帮忙整理,全靠自己动脑(是的,AI也需要思考人生)。更新的忠诚度:记忆的更改完全基于自己的逻辑,而不是被其他人(或其他AI)强行灌输:“不,你不该这么想!” —— 真正的“AI主权”,连记忆都是原汁原味的!

这样一来,每个AI都能理直气壮地说:

“我的记忆,我做主!”*核心设计二:共享的“会议白板”与共识机制

当AI开起圆桌会议:白板文化与民主表决的奇妙结合

1. 共享白板:AI的”信息八卦墙”

想象一下,几个AI围坐在虚拟会议桌旁,面前是一块巨大的共享白板。这块白板可不是普通的黑板,而是所有AI的”八卦墙”——上面写满了”谁说了啥”、”谁又不同意谁”。

AI发言前必做两件事:瞄一眼白板:”哦,原来刚才张三AI觉得方案A太贵,李四AI觉得性能不够……”翻翻小本本:”嗯,结合我的私人计算,我觉得……(开始疯狂输出)”这样,AI们既不会重复别人的话,也不会忘记关键讨论点,简直比人类的会议记录员还靠谱。

2. 共识机制:AI版的”举手表决”

没有规矩不成方圆,AI团队也不能一直水群吧?于是,研究者们制定了一套严格的”民主表决流程”。

投票三步走

提案阶段:”各位AI,你们觉得方案B行不行?”讨论阶段:(AI们开始疯狂输出优缺点,甚至可能吵起来)表决阶段:ACCEPT:”我同意!”(AI默默地在系统里打上标记)REJECT:”不行,我反对!”(并附上500字小作文解释原因)CDA主持人:一锤定音的黑脸裁判

当关键的AI都举手同意后,对话授权代理(CDA)(也就是那个始终冷静的会议主持人)就会霸气地拍桌:

“FINALIZE!”(讨论结束,开始干活!)这样,AI团队就能高效达成一致,而不是像某些人类会议一样,聊了三小时还没定下中午吃啥。

—总结:AI如何高效协作?

白板文化 —— 让AI们不再”信息孤岛”,人人掌握最新动态

表决机制 —— 确保讨论有结果,而不是无限拉扯

主持人CDA —— 维持秩序,防止AI们跑偏成”口水战”

这套框架简直比某些公司的会议效率还高,AI们或许该考虑开个《如何高效协作》的培训课了!

这套方法真的管用吗?双重实验深度验证

“内在记忆智能体”:科学家的疯狂实验大揭秘

科学家们可不是光靠脑洞大开就能发表论文的——他们得用实验证明自己的”疯点子”确实管用!这次,研究团队精心设计了两场”科学版达人秀”来考验他们的”内在记忆智能体”:

第一关:数据打架大赛

就像让不同选手参加记忆力奥林匹克一样,研究人员把这个智能体和市面上其他”记忆高手”放在同一条起跑线上,用冷冰冰的数字来评判谁更厉害。以下是这场比赛的精彩看点:

脑容量大比拼:看谁能记住更多琐碎细节反应速度测试:信息处理是闪电侠还是树懒?准确度挑战:是过目不忘还是转头就忘?第二关:现实生存挑战

光会考试可不行,研究人员又把智能体扔进真实世界模拟器里进行”荒野求生”:

突发状况:故意给它错误信息,看它会不会被忽悠长期任务:考验它能不能像人类一样持续学习多场景适应:今天当图书管理员,明天变财务分析师结果证明这个”记忆智能体”不仅考试厉害,在实际工作中也是个多面手!* 这大概就是人工智能界的”学霸+社牛”组合吧~实验一:PDDL基准测试

当记忆框架在实验室里”掐架”

最近,科学家们决定举办一场别开生面的”记忆智能体大乱斗”——让”内在记忆智能体”这个新秀去单挑各路主流记忆架构。

实验目标*: 让大家在标准化的、结构化的规划任务中好好较量一番,看看到底谁是”最强大脑”。“内在记忆智能体”: 这位选手号称自己”内存充足、逻辑清晰”,打算秀一把实力。其他记忆架构: 老牌劲旅们微微一笑,表示”欢迎新人挨揍”。这场比赛堪比学术界版的”武林大会”,只不过场地换成了实验室,参赛选手全是代码写成的AI模型。究竟谁会胜出?大家纷纷坐等吃瓜看戏!

当AI开始“记性太好”,研究者都惊呆了!

背景:*PDDL(规划域定义语言)——这玩意儿堪称AI界的“高考题”,专治各种逻辑混乱、推理跑偏,用来检测AI的脑回路到底清不清爽。这次科研团队一拍脑袋:“不如看看AI的记性如何?”

实验配置:*选手名单:主咖: Llama3.1(8b版,毕竟经费有限,谁让算力比咖啡还贵)舞台: Autogen模拟环境(AI们的“虚拟真人秀”)对决阵容: 包括“金鱼记忆版”(No Memory)、“备忘录狂魔”(MemoryBank)、“星际旅行派”(Voyager)、“话痨开发商”(ChatDev)等7位“记忆界顶流”实验结果——真相只有一个!*“内在记忆代理”怒夺冠军!

平均得分 0.0833,甩开第二名(0.0601)38.6%(对手:这合理吗?)虽然它像个碎钞机一样狂吞令牌(毕竟每个AI的“私房记忆”都要维护),但“令牌效率”(得分/令牌)却最高!科学家点评: “这就像花了最多的钱吃自助餐,但最后算下来每口肉都是赚的!”结论:*AI记性太好,居然真的能“越用越省钱”——这下连人类都要羡慕了!(毕竟人类的记忆……嗯,昨天中午吃啥来着?)

实验二:数据管道设计-真实世界应用质量大比拼

当数据遇上了现实:框架的”期末考试”

第一回合:理论满分,实战懵圈?*实验室里它拿数据甩你一脸,现实项目里可能被需求按在地上摩擦——这次实验就是为了看看这货在”毕业实习”时会不会秒变青铜选手。

实验二的隐藏任务清单*: 在”需求三天变五次”的节奏下假装淡定 被甩锅时依然保持算法优雅(至少表面如此) 偷偷把程序员崩溃的尖叫声计入误差范围结果发现*:框架像被临时拉去相亲的码农——

面对简单需求:”这题我会!”(瞬间掏出完美方案)遇到复杂状况:开始疯狂敲击虚拟键盘(CPU升温至可煎蛋温度)注:本实验促成咖啡销量增长220%,主要来自围观研究员集体提神需求*

自动驾驶数据管道设计大赛:AI专家们的”华山论剑”

你们见过八个AI专家开”头脑风暴”会议的场面吗?这可比我上次参加的线上相亲局热闹多了!

一、比赛规则大揭秘

这是一场前所未有的AI专家团队间的”设计马拉松”:

任务目标:设计一个能处理自动驾驶海量数据的”数字水管工”系统参赛队伍:传统派:标准Autogen团队(简称”记忆只有7秒的金鱼组”)革新派:搭载最新内在记忆系统的团队(自称”永远不会忘记前任的系统”)二、专业天团阵容

这两个豪华AI团队都包含以下狠角色:

数据工程师(整天和数据调情的数字清洁工)基础设施工程师(云计算领域的”包工头”)机器学习工程师(把数据变成魔法的现代炼金术士)还有其他五位专业大佬(为了避免名单太长被读者举报就不一一列举了)三、评分标准:AI界的米其林指南

由一个超级AI评委按照以下严格标准打分:

可扩展性:”吃撑了还能再塞个汉堡不?”可靠性:”365天24小时不宕机挑战赛”可用性:”你家奶奶会用这个系统吗?”成本效益:”能不能用一顿火锅的预算搞定?”文档化:”注释写得比情书还动人吗?”四、特别看点

这场AI间的Battle最精彩的部分:

记忆组总是能想起上周的会议记录,但偶尔会把生日和密码记混传统组每次都像是第一次开会,但胜在永远保持新鲜感让我们敬请期待:到底是”好记性”还是”烂笔头”会胜出?记住:最终获胜的不是最强的AI,而是最能抗住自动驾驶数据洪流的那个”数字救生员”!

“记忆大师”碾压”健忘小哥”——一场悬殊的技术对决

最近,科技圈上演了一场”记忆大比拼”:

内在记忆系统像个百科全书式的学霸,在可扩展性考试中拿了8分(满分10分),而它的对手——基线系统,只勉强及格,拿了5分。定性分析环节更惨烈:基线系统像极了考试时写不出答案的学生,只会含糊其辞地说”需要高速采集数据“这种万金油式答案。相比之下,内在记忆系统直接甩出技术方案全家桶:”数据接收?AWS Kinesis安排上,既扩展性强又扛得住故障!图像处理?OpenCV和TensorFlow强强联手!” —— 甚至还贴心地附上了优缺点分析,堪称AI界的”考场救星”。结论:这不是比赛,是单方面碾压!

亲身验证”会议室”的神奇效果

AI专家联手打造”销售为王”市场战略的奇幻冒险

一群AI专家聚在一起开会,就像把8个爱因斯坦关在一间满是白板的房间里——智慧火花四射,咖啡杯乱飞,还有人在角落里喃喃自语:”如果我们在第四维度思考这个问题…”

记忆智能体们的团建活动

他们决定复现那个听起来像是科幻小说的“内在记忆智能体”框架——这名字长到让普通人的大脑自动开启省电模式。但我们的AI专家可不一般,他们把这个人脑烧干的框架当玩具一样拆解重组:

首先在会议室挂满了便利贴,数量之多让人误以为是文艺青年的诗歌创作现场然后开了12罐红牛,把会议室的空调调到16度防止有人睡着最后打开了那台总是吱吱作响的老旧投影仪GTM战略:从销售视角看世界

当选择sales-led的市场进入战略时,场面一度十分戏剧化:

市场部的AI立即开始计算”漏斗转化率”的64种变体产品AI偷偷修改了3次产品路线图销售AI已经画完第7版客户画像,并在旁边标注”潜在的亿万富翁”“让AI制定销售策略就像教企鹅开战斗机——理论上可行,但你需要足够多的防冻液和勇气”

协作现场的五个奇妙观察

白板争夺战:8位专家在白板前上演当代艺术表演,箭头和流程图在30分钟内覆盖了所有可用空间术语大乱斗:当”全渠道触达”遇到”端到端解决方案”,会议室瞬间变成缩略语格斗场咖啡因指数:在战略制定的第四小时,咖啡杯与数学公式的数量达到完美平衡现实扭曲力场:有人在认真讨论如何通过量子计算优化销售线索评分意外收获:清洁工阿姨路过时提供的”客户最讨厌销售人员五件事”成为MVP洞察最终诞生的GTM战略既像精密的瑞士手表,又像狂野的抽象画——取决于你问的是哪位AI专家。营销派说这是”范式转变”,工程派称其为”可行的解决方案”,而销售派已经在打第一个客户电话了。

搭建一个”AI董事会”:8位专家的专业分工

董事会里的AI变形记:一场关于健康管理SaaS的”宫斗”现场

市场部:我们就是要卷!

竞争格局:隔壁老王家的”AI体重秤”都在搞订阅制了,咱们再不出手就要被拍死在沙滩上目标客户:专治那些办了健身卡但只去洗澡的”薛定谔健身爱好者”市场机会:数据显示,90%用户每年1月会产生健康焦虑,这时候不割韭菜更待何时?产品部:你们根本不懂技术!

核心价值:让用户以为自己很健康(就算他们凌晨三点还在吃炸鸡)差异化:别人家AI只会说”您的体脂偏高”,我们的会说”您好棒棒,比昨天少喝了一罐可乐呢”适配度:专门开发”老板模式”,上班时间自动屏蔽健身提醒(毕竟不能耽误打工人创造GDP)销售部:都闪开让我来忽悠!

渠道策略:重点攻克公司HR部,美其名曰”员工福利”,实则让想辞职的人都舍不得会员卡合作伙伴:和奶茶店搞联名,买奶茶送”今日卡路里已超标”AI提醒服务销售流程:用户犹豫时就播放”您的前任身材比您好”的AI语音刺激下单财务部:你们这群败家子!

预算分配:市场部要的直升机撒传单项目否决,改发5元优惠券ROI预期:每个用户至少要续费到他们放弃减肥的那一天成本控制:AI客服训练成本砍半,遇到复杂问题自动回复”多喝热水”协调员:够了!该投票了!

会议进度:已经偏离主题讨论到中午该点什么外卖共识状态:除了”会议室空调太冷”之外暂无共识决策结果:决定给产品加个”假装我在运动”的虚拟步数功能(市场部说这能提升100%付费率)最终方案*:推出”健康幻觉全套餐”,首月只需29.9,第二年自动续费299!用户既获得了心理安慰,我们又获得了稳定现金流,win-win!“会议进行时”:看得见的记忆更新过程

记忆系统的奇妙冒险:15回合的专业马戏团

第一幕:15次精准的记忆体操

想象一下,15个专业高手围坐一圈玩”真心话大冒险”,但规则是:只有发言的人才能更新自己的大脑内存。其他人都得像金鱼一样假装忘记刚才的事(但其实全都记在小本本上)。

财务专家的大脑就像一台Excel表格:“2800万总预算,一分不能多!企业市场ROI 145%,四舍五入约等于我能买艘小游艇?”品牌专家的脑子里全是广告标语:“降低企业医疗成本12-18%!这句话我恨不得用荧光笔写在客户额头上。”第二幕:三层优先级的”记忆自助餐”

系统像个严格的食堂阿姨,按优先级分配”记忆盘子”:

任务描述(必须吃完的主菜)专业记忆(自家腌的泡菜,不能少)最近的对话(看剩多少空间给甜点)第三幕:实时更新的”记忆真人秀”

每次记忆更新时,系统还会贴心地发弹幕:

“品牌专家刚刚把‘降低成本12-18%’标红了!”“财务专家偷偷把游艇预算删了…”终幕:专业马戏团的完美谢幕

最终,这群各怀绝技的专家居然像乐高积木一样严丝合缝地拼在了一起——财务的数字和品牌的广告词居然在同一个PPT上和平共处了! (世界奇迹+1)

记忆结构的魔术表演

嘿,各位认知科学迷和商业奇才们!今天我要给你们讲一个关于”大脑马戏团”的精彩故事 – 那里每个表演者都是独当一面的明星,而不是被塞进同一套制服的小丑。

专业特技演员们

想象一下:

会计师Agent正专注地在高空绳索上计算税务减免设计师Agent同时在吞火表演中构思LOGO工程师Agent正在用他的技术语言驯服一群数字狮子神奇的是,他们各自的表演互不干扰!没有会计师突然跑去修改设计草图,也没有设计师妄图重写数据库代码。

神奇的会议白板

这个马戏团最酷的道具是什么?那是一块共享白板:

能让每位表演者写上自己的绝活又不会强迫谁去模仿别人的表演最终促成一场完美的认知大汇演!这就是为什么我说这套记忆框架像个专业马戏团——保持特色,拒绝”克隆人表演”,还能共同创造出商业奇迹。

PS:本周我将把这个精彩的”马戏团搭建手册”分享给我的Agent开发者粉丝群。想来后台看看我们是怎么训练这些”认知杂技演员”的吗?随时欢迎加入讨论!

对AI工程师的启示

当AI专家开始”各怀鬼胎”:一场关于专业性与共识的滑稽戏

谁说AI必须当个”老好人”?* 最新研究表明,开发复杂AI应用的关键居然是——让每个算法都学会”固执己见”!AI团队的小心思

丢掉中心大脑:别再幻想什么全能型AI了,最新潮流是让每个AI成员都坚守自己的专业视角,活像一群学术界的”杠精”共识即妥协:这些AI专家们虽然各执己见,但神奇的是居然能达成共识——听起来就像我家亲戚过年聚餐时的”政治协商”手动设计记忆模板:目前这些AI”小可爱”的记忆系统还需要人类手把手教,就像教老年人用智能手机——耐心有限,成果感人未来展望

研究者大胆预言:未来的AI团队将实现记忆模板的自动生成。想象一下,一屋子AI专家既能坚持己见又能和平共处,这不就是我们人类梦寐以求的办公室人际关系吗?

本文灵感来源于在”猫主子Prompt大学”(误)发表的最新研究,详情请自行脑补前日文章——《AI界的”德尔菲”算命术:当少数派比大众更聪明时》。*© 版权声明

本站部分内容来源于互联网,仅用于学习、交流与信息分享之目的。版权归原作者或相关权利人所有,如涉及版权问题,请及时与本站联系,我们将在第一时间核实并处理。