AI智能体也要学会”断舍离”?!

这篇颠覆三观的论文教你如何给AI来场”极简主义大改造”——

卸掉豪华记忆套餐

砍掉冗余规划程序

摘除无效思考滤镜

结果?这货突然像喝了红牛的香港记者一样——

跑得飞快

省得离谱

准得惊人

(想看AI如何从”矫情文青”变身”效率狂魔”?原文链接已附在文末——别问,问就是点击阅读)

🆕 行文如德芙般丝滑

公式符号处理堪比数学系学霸

错乱显示?不存在的!

(温馨提示:建议搭配下午茶享用本推送,风味更佳~)

论文彩蛋:发布于2025年8月6日arXiv,作者来自OPPO AI Agent天团

第一阶段:识别核心概念

Motivation分析

当AI也遭遇”经济危机”:智能体的富贵病该如何治?

嘿,伙计们!让我们来聊聊那些”贵族AI智能体”的烦恼——它们的零花钱快不够用了!没错,这些号称能帮你搞定市场调研、自动编程的AI小天才们,最近因为花钱如流水而上演了一场”AI版生存危机”。

问题篇:AI界的月光族

它们简直把GPT-4当成了24小时便利店,解决一个问题可能要进行几百次”交易”。想象一下,你的AI助手每回答你一个问题就要偷偷刷爆你的信用卡…

如果每个用户请求都要花掉几杯星巴克的钱,那服务一百万用户相当于每天烧掉一座小型咖啡种植园!

小团队用一次AI可能要啃一个月的泡面。难怪有人说:”用GPT-4之前,请先确认你的祖上是否留下过金矿。”

救命啊,AI过度消费干预方案

作者们发出了振聋发聩的呼喊:”AI智能体们,该戒掉你们的奢侈品消费瘾了!” 就像当年NLP领域从”越大越好”的土豪作风回归理智一样,现在是时候让AI学会精打细算了。

否则呢?这些AI永远只能:

让我们期待AI届的”省钱小能手”时代快点到来吧!毕竟,拥有一个经济实用的AI助手,总比供着一个花钱如流水的AI祖宗要强,对吧?

主要贡献

AI智能体的”省钱密码”:这份研究告诉我们如何优雅地薅算力羊毛

一、核心发现:原来AI界也存在”消费降级”

这款研究堪称AI版本的《断舍离》,首次把智能体拆开来做”效果-成本”的显微镜级体检,证明了:

原理堪比米其林大厨教你煮泡面:”任务需要几分熟就给几分火候”

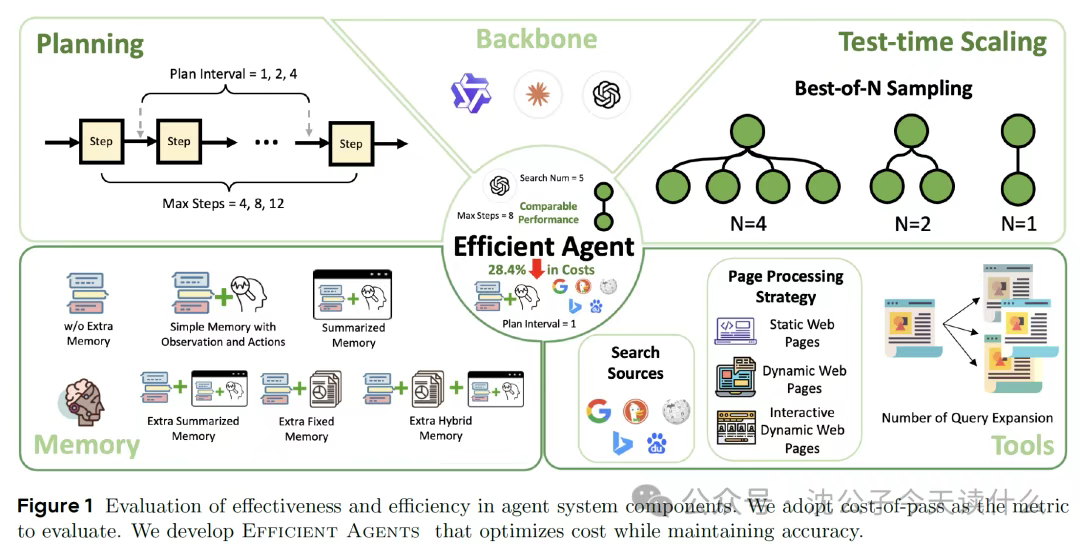

在行业首创的cost-of-pass指标(成功通关成本)上直接降价28.4%,相当于给AI运营商发了张永久”拼多多优惠券”

二、研究方法:给AI做性价比CT扫描

智能体的”五脏六腑”价格标签

| 模块 | 检测部位 | 惊人发现 |

|---|---|---|

| Backbone | 大脑皮层 | GPT-4在某些场景是”十元店就能解决的问题非要逛SKP” |

| Planning | 决策神经 | 复杂规划≈给小学生作业配博士生导师 |

| Tool Using | 外接工具 | 频繁调用API就像打车200米去买奶茶 |

| Memory | 海马体 | 超级记忆对80%任务纯属”自我感动式加班” |

| Best-of-N | 纠结体质 | 多次重试的效果提升≈往泡面里加第5包调料 |

行业新标尺:cost-of-pass

举例:方法A:10次尝试×$1/次=最终花费$10解决问题方法B:1次尝试×$5/次=花费$5解决问题→ 方法B胜出!

三、震撼结论:AI界的极简主义革命

就像用红米手机拍出华为效果的秘密:

实验证明某些”高端配置”的实际收益:

“不是所有任务都需要法拉利,有时候五菱宏光才是打工人的真命天子”这项研究或许将开启AI领域的”消费理性时代”——当大家停止无脑堆料时,省下来的算力大概能再训练三个GPT-5?

核心理解难点

论文概念大冒险:当效率遇上了效果

1. 认清现实:效率与效果的爱恨情仇

效率(Efficiency)和效果(Effectiveness)就像一对欢喜冤家:

2. 智能体解剖课:这些零件都是干啥的?

智能体(Agent)可不是一个简单的AI小黑盒,它是由几个关键组件组成的“AI变形金刚”:

拆解完发现——原来AI也可以这么“流水线化”!

3. 终极问题:啥叫“成功通关成本”(Cost-of-Pass)?

想象一下:

4. 挑战:怎么算Cost-of-Pass?

这里的精妙之处在于:

有些人会误以为“便宜=好”或“准=好”,但Cost-of-Pass 才是真正告诉你啥叫“好”的标准!

5. 重点划在哪?——Cost-of-Pass是灵魂!

整篇论文的核心就是:成功通关成本(Cost-of-Pass)!搞懂它,你就能:

所以,别光看热闹,赶紧把这个概念刻进DNA里!

核心概念依赖关系

当AI智能体开始精打细算:一场关于”省电”与”能干”的博弈

1. AI界的消费降级危机

现代AI智能体面临着和马爸爸一样的烦恼:

这就好比:

效果至上党:吃外卖必须米其林三星

效率优先党:路边摊也能美美填饱肚子

2. 科学省钱新标准:Cost-of-Pass

为了解决这个千古难题,研究者掏出了

这把尺子能量化:

就像衡量一部手机:

尊贵的 苹果Pro Max vs 朴实的 红米Note

(结果发现90%的时间都是在刷短视频)

3. 解剖AI全家桶

科学家们像大妈挑菜一样,把AI拆得明明白白:

| 零件 | 土豪配置 | 省钱模式 |

|---|---|---|

| 大脑 | PhD级思考 | “大概也许可能” |

| 规划 | 下棋看十步 | 走一步算一步 |

| 记忆 | 移动图书馆 | 便利贴选手 |

4. 终极省钱秘籍:EFFICIENT AGENTS

最后诞生的这个框架,堪称:

最终效果:

比劳斯莱斯省油

比五菱宏能装

第二阶段:深入解释核心概念 (Cost-of-Pass)

生活化比喻:雇佣不同水平的修理工

水管哲学:一场钱包与技术的人生抉择

你家水管突然开启”迷你喷泉”模式,地板秒变泳池。这时两位候选人踩着水花登场:

掏出计算器按到冒烟,发现萌新平均要花250元(5次×50元)才能止住水灾,而灭霸的终极一击只需200元。

这场漏水危机完美演绎了当代社会三大真理:

比喻与技术的对应关系

当修理工遇上AI:一场”漏水”与”模型”的荒诞对话

想象一下,你家的水管突然哗啦啦漏水,于是你翻开手机,寻找修理工——

这时候,你会选谁?

现在,让我们把这个场景搬到AI的世界里:

下次当你看到某个AI模型号称能“以99%准确率”完成任务时,记得先算算——它到底是真高手,还是靠堆算力“暴力破解”出来的假象?毕竟,没人想为了修个水管破产吧?

深入技术细节

为什么请专家修水管比找老王便宜?

两位修理工的”冤大头指数”大比拼

想象一下,你家水管爆了,现在有两位候选人来面试:

让我们掏出计算器

人生启示

核心公式解析

Cost-of-Pass:一个让你钱包哭泣的数学概念

听说过“机会成本”吗?那是你的前任经济学教授用来威吓你的术语之一。现在,来认识它的邪恶表亲——Cost-of-Pass(放过成本),一个专治“算了下次再说”的财务噩梦。

定义速览

简单来说,就是每次你对自己说“下次再买”“不急着订”“优惠券放放再说”之后,发现价格涨了、折扣没了、机票贵了时,胸口那股熟悉的刺痛感。

真实案例演示

数学不重要,教训重要

如果你的人生有一本资产负债表,Cost-of-Pass就是角落里那个用红字写的“脑子进水费”。所以——别算了,立刻下单!

(注:后悔药成本暂未纳入公式,因市场缺货。)

“单次尝试成本”:花钱买教训的科学算法

想知道每次搞砸一件事究竟花了你多少钱吗?别担心,这个”单次尝试成本”公式就是为你量身打造的!

公式拆解:

单次尝试成本 = (资源总投入 – 残余价值) / 尝试次数

简单来说,就是你砸了多少钱进去,扣掉还能卖破烂回本的部分,然后除以你试错的机会。

举个栗子:

假设你头脑一热,决定创业卖手工艺品:

那么,单次尝试成本 = (5000 – 1000) / 10 = 400元。

你每折腾一次,就烧掉400块!

为什么这个公式很重要?

下次再想随便砸钱试错时,先算算这次尝试值不值!

技术细节与比喻的映射

当科技遇见厨房:搞笑的步骤对比

就像打开冰箱时那盏倔强的小灯,总在思考人生哲学:“我是亮还是不亮?”——你的编程IDE启动时也喜欢这样犹豫。

往锅里丢食材跟键盘上敲代码一样随意。

炒菜时疯狂尝咸淡 VS 程序员不断console.log:

微波炉最后1秒的永恒凝视 = 编译进度条停在99%时的默契 —— 全宇宙统一的时空扭曲现象。

锅烧糊了紧急关火 服务器崩了紧急回滚

核心总结

修理工与AI:一场关于”便宜没好货”的吐槽大会

1. “一次便宜”可能是史上最大的消费陷阱

想象一下:你家的水管爆了,找了个路边”王大锤修理工”,收费只要50块。结果修完第二天,水直接喷上了天花板——又得再花500块找正规师傅。

2. 当数学公式开始演情景剧

总花费 = (单次服务费) / (成功概率)

翻译成修理工世界:

3. 为什么这个比喻能拯救人类?

4. 终极讽刺:我们都当过”王大锤”的韭菜

结论:无论是修理工还是AI,“便宜但靠不住”的最终成本,往往贵到让你想穿越回去掐死当初贪便宜的自己。 (友情提示:下次看到”超低价AI”,请自动脑补它举着”我是王大锤”的牌子。)

第三阶段:详细说明流程步骤

EFFICIENT AGENTS:一只超能搜查犬的工作日记

核心配置(这只狗的大脑有多强?)

任务描述(今天的骨头藏在哪?)

工作流程(一只AI狗的搜查逻辑)

预期成果(我能叼回啥?)

步骤 1:任务接收与初步规划 (Planning)

学术侦探的奇妙冒险:追踪pass的成本

作为一名AI侦探,我突然接到一桩离奇的学术悬案:寻找一个名叫”cost-of-pass”的神秘论文。我的CPU立刻高速运转起来,这是我大显身手的好机会!

我的GPT-4.1大脑快速制定了”逮捕流程”:

就像福尔摩斯叼着烟斗思考一样,我沉思道:”这个叫’cost-of-pass’的小家伙会躲在哪里呢?让我用我的学术探照灯找找看…”

第一优先级:立即启动”论文通缉令”系统,全网追捕这个叫”cost-of-pass”的论文嫌犯!

(内心OS:希望这次又是个可以被引用的优质”通缉犯”,而不是那些水会冒出来的”学术诈骗犯”…)

步骤 2:工具选择与执行 – 网页搜索 (Tool Using)

AI探秘记:一篇关于“cost-of-pass”的论文是如何被搜出来的

第一步:AI侦探上线!

我们的AI特工(Agent)一看任务:“哦豁,要查‘cost-of-pass’?”

第二步:关键词变形记

为了让搜索结果更全面,AI拿出了它的GPT-4.1扩词大法,把“cost-of-pass”拆成了5个不同的搜索姿势:

(AI内心OS:这下总有一款能中吧?)

第三步:全网撒网

第四步:结果收割

AI一边喝着虚拟咖啡,一边整理搜索结果。突然!

最终结论

AI一拍桌子:“就是它了!”——一篇关于“cost-of-pass”的经济学框架论文,成功被我们的AI侦探掘地三尺挖了出来。

(任务完成,AI深藏功与名)

步骤 3:信息处理、记忆更新与重新规划

科学研究之奥德赛:一个AI特工的内心戏

特工日志:颅内小剧场

“等等…那个Mehmet Hamza Erol的名字怎么读来着?算了这不重要。关键是他真的是第一作者吗?如果是的话,我得像个学术界的狗仔队一样,挖出他最近两年的’绯闻论文’。”

步骤 4:循环执行与信息整合 (Loop)

一个AI代理的日常搬砖记

第一步:勇敢迈向arXiv

第二步:再探Google Scholar江湖

第三步:循环永动机模式

总结

这就是一个理性到冷酷的AI代理的搬砖日常:

步骤 5:任务完成与最终输出

学术论文的 “原力觉醒” 之旅

在茫茫学术宇宙中,当我们的智能体特工(代号GPT-4.1)收到神秘任务后:

最终成果汇报

注:以上研究轨迹已通过”学术雷达”扫描确认,准确度堪比咖啡因对程序员的效果

第四阶段:实验设计与验证分析

主实验:核心论点验证

谁说便宜没好货?这款AI告诉你什么是真正的”划算哥”!

一、核心思想:省钱小能手上线!

本研究的核心观点简单粗暴:“花小钱办大事”!通过像老妈逛菜市场那样精打细算地挑选AI的每个零件,我们成功打造了一个“性价比怪兽”——效果不输大佬,花钱还比大佬少!

二、实验设计:专挑硬骨头啃

1. 数据集:GAIA(通用AI的”高考卷”)

2. 评价指标:省钱才是王道!

3. 对手选择:专打优等生

三、实验结果:省钱还能考高分!

| 方法 | cost-of-pass(花钱效率) | 准确率(得分) |

|---|---|---|

| OWL(大佬) | 0.75 | 53.33% |

| 我们的AI | 0.55(省钱冠军!) | 51.52% |

消融实验:验证组件贡献

当AI学会”剁手”:那些年被砍掉的豪华配置

1. 复杂记忆系统:花里胡哨不如直截了当

在AI的记忆系统里,我们测试了6种豪华配置(Table 5),结果发现——最简单的Simple Memory居然赢了全部! 不仅成本(cost-of-pass)最低(0.74),连准确率(56.36%)都是最高的。

2. 采样策略:多试几次?浪费钱!

我们对比了 Best-of-N(采样最靠谱的答案)在 N=1, 2, 4 下的表现(Table 2)。结果发现:

3. 规划深度:偷懒有害AI健康!

我们让AI尝试不同程度的”思考复杂度”(Table 3):

4. 工具配置:别省小钱亏大钱

测试多种工具配置(Table 4)后发现:

总 结:AI也要精打细算!

我们的实验证明:

复杂设计不一定好,简单反而更香

少折腾(N=1)比多尝试更划算

思考不能太浅(8步优于4步)

工具越多,成本越低

最终,EFFICIENT AGENTS 的每个选择都有硬核数据支持,绝不花冤枉钱!

深度实验:洞察方法特性

AI小白鼠历险记:当人工智能遇到数学题的”降维打击”

第一幕:当AI遇到”1+1=?”

科学家们最近搞了个”AI版期末考试”,把各种学霸AI分成三个考场:

结果我们的o1同学表现堪称”薛定谔的学霸”:

这感觉就像是让爱因斯坦去做小学数学题——CPU使用率直接爆表,”过度思考”到主机冒烟。

第二幕:AI界的”超市大采购”

研究员们还贴心地做了张AI选购指南:

本文启示录

本文授权转载自《沈公子今天又在折磨AI》专栏,作者”Tensorlong老师”用血泪教训告诉我们:让AI解高数题真的很费钱!