“基点起源”:用AI干脏活,20人团队养活7个项目还从不延期!

AI定制化界的”懒人福音”来了

前两年AI定制化的成果——怎么说呢?就像是点了外卖,结果送来一堆食材让你自己炒。B端客户的内心:我真的会谢!

可现在,前零一万物联合创始人戴宗宏带着他的新公司“基点起源”冲了进来,信誓旦旦表示:”咱们这次不玩传统套路,AI来干脏活累活!”

传统AI定制化:专家们的”007″地狱

想象一下:传统AI定制化就像是手工定制西装,你需要:

派一堆专家去企业里”唠嗑”(访谈)。手动收集数据(并祈祷数据不是Excel乱编的)。大脑CPU烧烂,人工分析建模(还得反复修改)。一套流程下来,几十人的专家团队累得灵魂出窍,而这,仅仅是数字化副本的第一步……难怪大家一听”定制化”就想跑!

基点起源:AI版”点菜式”服务

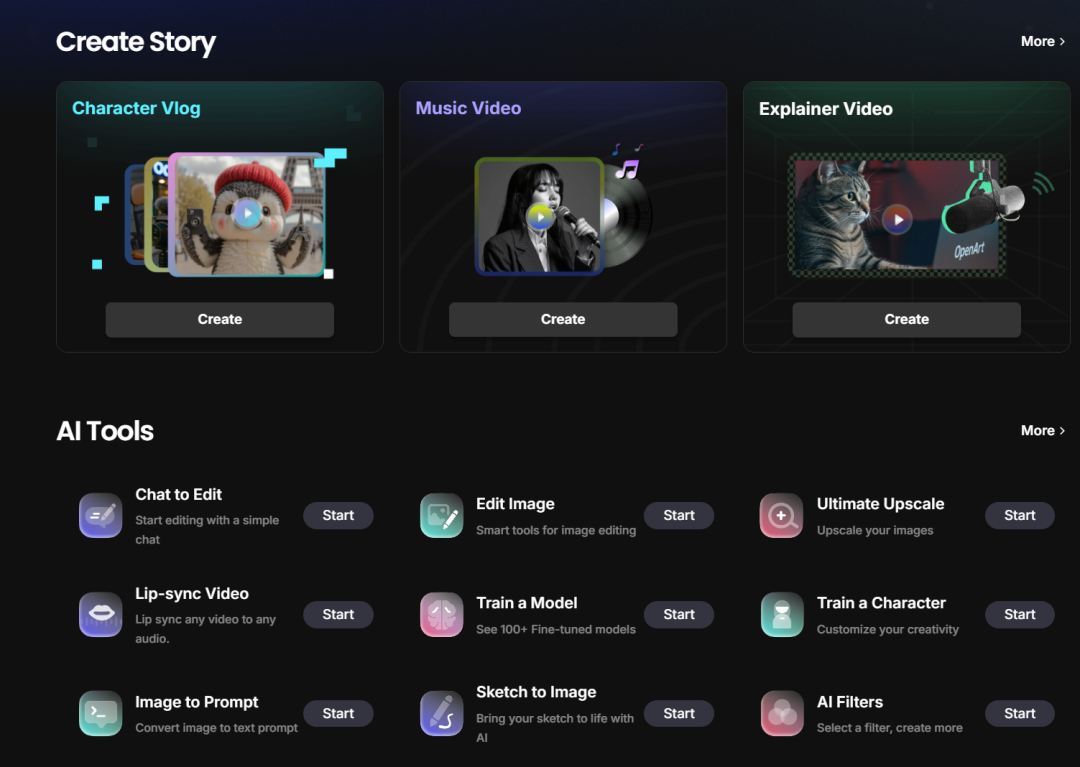

戴宗宏表示:”别慌!我们用AI自动化搞定 采访、采集、分析、建模、刻画业务流,全程无人干预!”

听起来有点赛博朋克?其实原理很简单:

AI操作系统自动梳理企业业务数据,一天就搞定业务建模!RL工具链模拟企业业务流,自动训练AI模型,精准输出解决方案!哪怕客户目标是“供应链成本降低15%”,AI也能秒出优化方案!最关键的是什么?20人团队撑起7个项目,还从不延期!(传统AI公司:这科学吗???)

老炮戴宗宏:”中国企业不是不买账,是想看效果再付费!”

融资的时候,有投资人泼冷水:”中国B端客户抠门得很!”但戴宗宏笑了:”那是因为他们不懂国情!”

他在华为云期间摸透了:

海外客户:”工具好就付钱!”国内客户:”你先让我赚到钱,我再付钱!”所以基点起源的策略就是:”AI帮企业真金白银省成本,客户还怕不买单?”

投资人:”好像有点东西?”

虽然不少人质疑,但创新工场、普华资本、中科创星等一众大佬还是砸了1个亿天使轮押注。毕竟,能在B端定制化里用AI压缩成本、提高效率的公司,不多见了!

下一步?钢铁、环保、新能源行业已经用得风生水起,说不定哪天你的企业也能躺着让AI教你赚钱!

(前提是:你们公司的数据别太离谱……)*

“AI定制师”戴宗宏的客户巡礼

戴宗宏,这位热衷于在企业办公室里晃悠的创业者,几乎有40%的时间都在客户的工位间”遛弯”。他发现了一个有趣的现象:那些手握高额预算的大佬们,对市面上的”AI货架商品”毫无兴趣。为什么呢?因为这些标准产品对他们的业务来说,就像是给大象穿芭蕾舞鞋——完全不合适!

“我们要的是能下金蛋的AI鸡,不是会下象棋的AI鹅”

客户们的诉求出奇一致:”别给我一个光鲜亮丽的大模型工具箱,我们想要能让生产线自己喊’救命’的定制方案!” 这可把戴宗宏逗乐了——原来AI厂商和客户之间的代沟,堪比90后程序员和70后老板的午休时间辩论。

更让他哭笑不得的是,许多企业对AI的信心已经被过去那些”半吊子AI改造计划”打击得像过山车一样跌宕起伏。”部署一套AI?听起来很酷,但效果去哪儿了?总不能只是为了在董事会上炫耀’我们上了AI’吧?”

“做个不卖锅的AI厨子”

于是,戴宗宏和他的团队决定换种玩法。与其拿着”AI操作系统”到处叫卖,不如摇身一变成为”AI米其林大厨”,直接用客户的业务数据炒一盘色香味俱全的AI方案。这样一来,顾客们不仅能尝尝AI的味道,还能直接买单走人,不带犹豫的!

在接受采访时,戴宗宏笑着总结:”其实竞争对我们来说是好事,越多AI企业冲进来试错,客户就越能理解什么是’对的AI’。就像外卖大战一样,最后谁家机器人送餐最快最稳,谁就能赢得食客的心!”

以下是AI定制大师戴宗宏的“真言录”(部分删减版):

客户心理揣摩指南:- 别说”我们能AI”,要说”我们能让你少加班”- 标品?不如直接来一场”AI魔术表演”- 竞争对手的存在,只会让你的成功案例显得更值钱

大语言模型,没有让我看到普遍行业落地的机会

当AI学会了”不按套路出牌”——戴宗宏谈用人工智能颠覆传统产业

第一部分:基点起源是干啥的?

智能涌现:你们公司的业务听起来像一个AI界的魔法师*?能不能简单解释一下?戴宗宏:我们的目标就是打造一个“AI操作系统”,说白了就是让AI和产业谈一场“不吵架的恋爱”*。现在很多企业想做AI改造,但往往卡在数据混乱、业务复杂、技术门槛高这些问题上。我们这套技术平台,能自动学习企业的数据,帮企业快速理清业务逻辑,让AI真正发挥价值,而不是变成PPT上的噱头。智能涌现:还是有点抽象……能举个例子吗*,比如你们是怎么让AI干活儿的?戴宗宏:比如,我们有个客户,企业内部系统数据乱得像一个多年未整理的衣柜*。按照传统方法,得找一群人访谈、开会、梳理,没个半年根本搞不定。但我们用AI,几台机器跑一天,就能自动把这家公司的业务逻辑写出来,而且完全正确!客户看完都惊了:“你们这是咋做到的?难道偷偷派了个007卧底?”第二部分:传统定制 vs 我们的AI定制

智能涌现*:那你们的技术比传统定制方式强在哪?戴宗宏:简单来说,传统定制就像找一群考古学家研究甲骨文*——费时间、费人力、还不一定准确。我们呢?直接把数据扔给AI,让它自己学,自己整理,自己复现业务流。就像你教小孩认字,不是逼他背字典,而是让他自然学会说话。我们的技术有三点杀手锏:

泛化能力——不是只能服务一家企业,而是可以批量适用。深入核心业务——不再是简单辅助办公,而是真正影响决策。规模化——不用砸钱做一对一改造,节省90%的时间和成本。第三部分:大模型浪潮下的创业选择

智能涌现*:2023年你加入零一万物,怎么想到要做大模型的?戴宗宏:当时ChatGPT火得一塌糊涂,但我发现一个问题——它像个超级段子手,擅长写诗、编故事,但没法真正帮企业做业务决策。直到OpenAI发布了o1和o3(具备深度推理能力的模型),我才觉得“大模型终于可以干点正事了”*!在零一万物,我们做过类似ReAct(让AI具备推理+行动能力)的研究,虽然没有OpenAI的惊艳,但也算摸到了方向。所以我决定创业,直接用现成的“巨人肩膀”,把大模型真正落地到产业里。

第四部分:为什么离开华为去创业?

智能涌现*:你在华为已经能参与AI赋能的项目了,为啥还要走?戴宗宏:华为是个很好的平台,但在那里,我更像是一个AI的“推销员”,而不是“产品经理”*。我想要更深入地参与大模型的研发,而零一万物刚好提供了这个机会。所以当开复(李开复)和雪梅找我的时候,我果断决定跳槽——不然十年后,我可能还在PPT里讲AI改变世界,而别人真用AI把世界改了。总结:AI定制化的未来是什么?

戴宗宏的观点很清晰:

AI的未来不是简单聊天写诗,而是真正适配企业业务,深度参与决策。基点起源要做的,就是让AI学会“读懂业务”,而不是等着人类喂数据。2024年可能是真正的转折点,当AI具备深度推理能力,产业变革才会真正发生。或许很快,企业管理者会发现:

“以前我们找顾问调研业务,现在直接问AI就行了。”*20人团队,干完了传统AI公司上百人的活

《AI魔法工厂大揭秘》:戴宗宏的“智能工业炼金术”

1. 底层是“食材库”,上层是“魔法菜单”

戴宗宏的AI操作系统就像一家高级餐厅的厨房:

底层是一堆“大模型食材”——有通用版的“基础大模型”(好比白米饭),还有“行业专精模型”(比如四川火锅底料版、广东老火靓汤版)。上层则是企业自己的“私房菜谱”——用业务数据调味,最终炖出一锅“数字孪生浓汤”。这汤可没放味精(幻觉),毕竟食材全是企业自家的真货,连葱花都能追溯报销单号。—2. 业务流的“乐高拼图方法论”

问:如何用AI拼出企业业务流的乐高城堡?

答:分三步——

数据挖矿工:先拿铲子(算法)把企业数据挖个底朝天,连“财务部同事午休点了什么外卖”这种隐藏线索都不放过。生产要素连连看:把挖到的“金币”(数据)分类,比如“采购部狂砍价技能”“仓库里积灰的十年陈货”,再拼成业务流程图。自动填空大师:遇到数据空白?AI会化身考试作弊小能手,用“合理的想象”填满(但绝不写“老板是超人”这种送命答案)。戴宗宏友情提示*:“听着像给小孩搭积木?试试给乐高总部自动拼完100万块积木还不出错——这才是真·地狱难度。”

—3. 数据质检的“佛系哲学”

问:AI补的数据不会胡编乱造吗?

答:

要义:不追求“绝对精确”(比如不用算出行政部咖啡机每秒沸腾几次),只保证“方向正确”(咖啡机确实在烧水)。秘密武器:让AI玩“自我打脸游戏”——通过业务实际运行反馈自动修正模型,效果堪比雇了1000个戴宗宏当监工,还不用发工资。—4. 企业版“模拟人生”能干啥?

这套数字孪生系统对企业而言就是:

老板的决策水晶球:在虚拟世界里疯狂试错,比如“如果让销售部集体改行说相声,财报会变怎样?”省钱鬼才工具箱:供应链优化:让仓库里的螺丝钉自己排队报到。能耗管理:逮出半夜偷偷开空调的服务器,贴“浪费电”大字报。—5. 人 vs AI:专家下岗实录

| 传统模式 | AI模式 |

|---|

| 出动100个专家,建模半年,中途吵架50次 | 插电,等AI自己啃数据,期间只消耗了3杯咖啡的电量 |

| 改需求?加钱加人加崩溃 | 改需求?按个回车,AI边叹气边重算 |

戴宗宏凡尔赛发言:

“我们现在20人团队干翻过去100人的活,客户还夸‘比人类更能熬夜’。”

—6. 现阶段成果:从PPT到真香

刚出炉:8月热腾腾交付第一版,客户反响包括:“原来我司业务链长这样?!”(惊叹)“物流部那个混日子的环节被AI扒出来了……”(冷汗)使用指南(临时版):第1步:把数据喂给AI第2步:大喊“我要赚钱!”第3步:看AI给你规划“最快致富路线”——可能包括“少开会”和“把打印机扔了”。未来计划*:把现在“手工串烧烤”式的流程,升级成“全自动火锅”——数据进去,方案出来,连蘸料都配好。—总结:这套系统本质是让企业拥有“一个不会请假、不领薪水、还特别爱加班的数字CEO”——至于它偷偷吐槽人类老板?那是另外的价钱。

维护B端客户的信心,很重要

《智能风暴》:一位CEO的奇妙商业冒险

记者*:贵公司现在是专注国内市场还是准备出海征服世界?戴老板*(喝了口咖啡):当然是从家门口开始啦!咱们中国的制造业产业链,那是一条龙的豪华套餐啊!你看看,我们搞的这个方案,链条越长,能优化的地方就越多——这不就是天生的主场优势嘛!国外有些公司确实厉害,单挑可能无敌,但要论”全产业链PK”,咱可是团战王者。记者*:你们做ToB还扎根国内,融资的时候投资人会不会嫌弃你们”太本土”?戴老板*(神秘一笑):嘿嘿,我们遇到了一群”懂行”的投资人。聊的时候简直一拍即合——有个投资人以前在工厂搬过砖,一听我们的技术方案就懂,这信任感比相亲还快!之前还有人怀疑AI怎么能自动化到这种程度,现在嘛(掏出小本本)……天使轮轻松破亿!记者*:听说国内企业对ToB软件买单不太积极?戴老板*(摇摇手指):错!他们是另一种”土豪式”买单——不在乎工具多高级,只要你能帮我赚钱!我们现在的客户,那可都是主动打预付款的主儿,预算充裕得让我都有点不好意思。记者*:AI OS这玩意儿,怎么衡量效果?总不能按斤卖吧?戴老板*(一本正经):以前的数据大屏就像给人一本百科全书——看得见但用不上。我们这可是人工智能版”百科全自动”,价值明明白白!而且不像某些单点优化像是给大象贴创可贴,我们是把整头大象的健康管理都承包了!(突然压低声音)悄悄告诉你,如果不继续砸钱搞研发,今年就能收支平衡。记者*:有没有考虑先接点”快餐项目”养活公司?戴老板*(突然严肃):千万别!这就像对女朋友说”我先随便找个人结婚,有钱了再来找你”——会毁掉整个行业口碑的好吗!我们追求的是帮客户赚10块,然后体面地收1块服务费,这才是长久之道。记者*:遇到过被AI”伤过心”的客户吗?戴老板*(叹气):有啊!就像被渣男伤害过的姑娘,三个月看不到效果就要分手……所以我们每次都要把数据算得比高考数学题还精确!记者*:这么超前的AI操作系统,客户不会觉得是天方夜谭吗?戴老板*(得意地):传统AI公司总在说”我有大模型”,但企业想听的是”我能帮你赚大钱”!我们正好赶上中国AI转型的热潮,再加上这套方案确实能兑现承诺——现在已经有钢铁侠(冶炼)、环保卫士、新能源大亨等各路大佬在用了!(采访在一片对未来的美好憧憬中结束,CEO哼着小曲儿去查看下一个十亿级市场去了)*注*:本文提到的”轻松破亿””收支平衡”等说法,如同减肥广告中的”月瘦20斤”,可能需要结合CEO当时的心情来理解。我不担心竞争,这会让落地的成功案例变多

《智能帝国崛起》:戴宗宏解密AI创业的”武林秘籍”

第一章:独门绝技——团队核心竞争力是啥?

记者(化身江湖小记者):

“大侠,敢问您们的团队有啥独门武功,能让同行望尘莫及?”

戴宗宏(捋捋胡子,淡定一笑):

“咱这套功夫可不简单!共分三层境界:

内功心法:对江湖百业了如指掌(绝对不是在刷小视频摸鱼悟道的)。招式秘籍:对AI发展掌握得比天气预报还准(虽然天气预报经常翻车)。实践检验:不是玩理论的,而是真的能把东西落地(不会像某些PPT公司,光说不练)。”简单说:能想透,能设计,能做出来! 不然跟街头卖艺的有啥区别?

—第二章:江湖秘诀——Know-How是啥?

记者(掏小本本):

“江湖上人人都说自己懂‘行业Know-How’,但谁知道是不是吹牛?”

戴宗宏(一脸仙风道骨):

“老夫在华为那几年,跑遍千山万水,做过上百个项目,深刻体会了一个真理:真正懂行,就是别瞎搞。

你知道老板们到底想要啥?(不是让他更累,而是让他觉得省事)你知道AI现在能干多少活儿?(别指望它明天就能包揽家务)你知道明年、后年AI可能咋发展?(不然现在做的系统很快会变成‘祖传代码’)总结:既要懂产业,又要懂科技,还要懂得省成本,不然就跟拿着金锄头种地一样——土豪行为!”

—第三章:预言家戴大宗师——AI能飞多高?

记者(眼睛放光):

“大仙,您能不能预测一下AI下一年的发展?”

戴宗宏(掐指一算):

“2025年的大模型?基本还是那条路,线性增长,但不会上天。

原因很简单——数据快被吃光了!现在全靠左脚踩右脚硬撑。

但有一点会进步:自我纠错&强化学习,这玩意儿很重要!毕竟没人喜欢天天AI扯瞎话。”

—第四章:创业秘籍——踩过的坑才是财富

记者(八卦眼神):

“大佬创业这么牛,有没有啥后悔事儿?”

戴宗宏(叹气):

“哎,当年在搞深度推理时,觉得算力太慢,现在看来还是保守了。

经验教训:

不能只看眼下的数据,要有战略眼光,否则容易把自己绕进去。多想原理,别瞎折腾某些单一指标(容易出现”优化考试作弊,但实际啥也不会”的情况)。”—第五章:终极挑战——怕不怕对手?

记者(小心翼翼):

“大佬,最近竞争这么激烈,您怕不怕?”

戴宗宏(大笑):

“怕啥?!

十年功,不是白练的,组合技能点高的团队不多。市场大得很,咱中国51.2万企业嗷嗷待AI喂饭,多几家同行不是坏事!越多人一起练功,客户才越有信心!要是就咱一家蹦跶,反像骗子了。”

—文章原名:《智能涌现》 | 作者:周鑫雨*(改编版本仅供娱乐,非严肃报道)

© 版权声明

本站部分内容来源于互联网,仅用于学习、交流与信息分享之目的。版权归原作者或相关权利人所有,如涉及版权问题,请及时与本站联系,我们将在第一时间核实并处理。