AI医疗大乱斗:机器人医生能抢走白大褂的饭碗吗?

如今的AI不仅会吟诗作对,还开始搞起了”算命”式看病。这画面就像你隔壁王大妈突然变身为华佗一样魔幻,但偏偏全世界都当真了!

医生们的”精分”现场

资本市场的反应倒是出奇地一致——投钱!仿佛医疗AI就是21世纪的炼金术:

中国医疗界的”冰与火之歌”

AI诊断现在就像个参加高考的机器人——模拟考试成绩能进清华,但真实考场可能连准考证都找不着!

终极拷问:当AI比医生更”博学”

各大医疗AI公司现在面临三个灵魂问题:

看来这场白大褂VS钢铁侠的Battle,胜负关键不是技术多先进,而是谁能先搞定那堆比疑难杂症还复杂的——医疗责任认定书!

01 三大阶段:AI辅助诊断演进

-Step1 医学影像识别——干体力劳动的AI

当AI第一次穿上白大褂:从”读片苦力”到”医疗侦探”

AI的医院首秀:影像科的”电子实习生”

十年前,AI还是个医学界的萌新,刚从实验室毕业就被拉去影像科当学徒。当时的它只会做一件事:盯着X光、CT和MRI图片看啊看,不放过任何一丝可疑的小阴影。为什么是从这里起步?原因简直不能再直白:

于是,”AI读片员”正式上岗!从找肺结节、脑出血,到识别乳腺肿瘤和糖尿病视网膜病变,它就像一个越来越熟练的”医疗版找茬高手”。

AI读片进化史:从”找茬游戏”到”全流程管家”

如今这个”电子实习生”已经升级成”影像科全能助理”:

最让人类医生感动的是——自从有了这个帮手,他们的误诊率就像过山车一样往下冲,效率却像坐火箭似的往上窜。截至2024年6月,全国100多家三甲医院已经把这个”电子同事”请进了放射科、病理科等多个科室。

政策加持:AI的”执业医师资格证”大放送

近年来,国家各部门简直是AI医疗的”金牌推销员”:

现在的AI已经不只是简单的”读片工”了,它正在向”医疗界的福尔摩斯”进化——虽然干着最基础的识别工作,但已经是医院里最早的”数字化劳动力”了。下一步?说不定哪天就要和人类医生抢”最佳员工奖”了!

-Step2 智能分诊与辅助预诊——AI学会“对话”

当AI变身医院”万能挂号小帮手”:比黄牛靠谱,比猫头鹰准时

想象一下这个场景:你头疼得像被唐僧念了紧箍咒,却要纠结该挂神经内科还是普通内科——这种医院版的”向左走向右走”选择题,终于有了AI这个”活地图”来拯救!

AI导诊:比丈母娘还会问问题

现在的AI导诊系统简直像个八卦的居委会大妈:

百度健康在武汉协和医院玩了个更狠的——”智能加号”功能上线首月,就给300多位患者发了”急诊VIP通行证”,其中70%都是急着做手术的肿瘤患者。这哪是加号,简直是”救命号”啊!

医院里的”007″AI管家

深圳阜外医院给AI发了张”全年无休工作证”:

最神奇的是,医院没多招一个保安(对不起,导诊员),门诊量却像牛市股票一样蹭蹭涨了14.7%

全国的”AI医疗天团”战绩单

现在的AI可不是医生的”小跟班”了,它直接坐镇医院前台,活像个人见人爱的”挂号界李佳琦”——不卖货,专治选择困难症!下次去医院,记得跟这位穿白大褂的”电子居委会主任”打个招呼吧~

-Step3 大模型驱动的个性化诊断——AI智库

AI医生上岗记:当机器人开始抢白大褂的饭碗

想象一下:你正坐在诊室,对面的“医生”听完你的症状后沉思片刻——只是这位“医生”不用上厕所,不会心情不好,还永远不会把“多喝热水”当成万能处方。

第三阶段:AI的“医科大毕业”

AI终于不再是那个只会看X光片的实习生,它大摇大摆坐进了医生的办公室,开始参与正经的诊疗决策。这回的主角是大模型——它不是单项冠军,而是十项全能选手:能同时翻病例、啃文献、查指南,甚至分析你的智能手表数据,最终给你定制一份“健康套餐”。

不过,想当个好医生可没那么简单。人类医生面对病例时,常会遇到三种头疼情况:

这种烧脑操作,连AI都得挠头(如果它有的话)。但现在,解决方案来了——

AI的“医学特训班”:两招逆袭

疯狂投喂医学资料,让AI变成移动的医学百科全书。多模态模型不仅能看懂文字,还能分析影像、化验数据,准确率蹭蹭涨。

AI开始模仿医生的推理过程:先提问,再猜答案,最后验证。这套“假装我是专家”的流程,居然真的能提升复杂病例的诊断能力!

全球AI医生大PK

所以,下次去医院,如果发现对面坐着的“医生”眼睛一直闪着蓝光……别慌,它可能比你挂的专家号还靠谱。

当AI医生开始”抢饭碗”:从”实习生”到”神医”的奇幻漂流

高准确、低成本?人类的眼泪在飞

AI诊断的”三级跳”

医生:从”老板”到”甲方”的辛酸史

未来画风:患者握着AI报告冲进诊室:”医生!我的第二意见说您诊断不对!”——有些人活着,但职业尊严已经凉了。

02 盘点:中国本土实践案例

医学界的”AI入侵”:学霸们正在占领手术室

最近有一个神奇的现象:那些整天捣鼓代码、算法的科技公司们突然集体转行当”医生”了。不信你看——

AI医生的”资格证书”

医院里的”奇怪实习生”

现在去医院,你可能会遇到这些”特殊员工”:

AI医疗的”魔幻现场”

AI:”根据大数据分析,您可能是因为…(翻翻病例)…昨晚吃了三斤小龙虾?”

AI:”放心,我在《外科模拟2024》里练了500遍了”

要说这帮”跨界医生”最大的优点?可能就是永远不会把”多喝热水”当医嘱了。不过也别高兴太早——它们开的药方可能会建议你:”每天重启两次,必要时恢复出厂设置”。

当AI杀入医院:那些比你更懂你身体的”电子大夫”们

一、百度健康的”智能黄牛”系统

你以为AI只会写诗画画?太天真了!现在的AI已经开始在医院”抢饭碗”了:

二、讯飞的”行走的医学院”

科大讯飞的医疗AI简直就是个行走的百科全书:

三、腾讯的”AI三甲医院”

腾讯觅影已经在全国500多家医院”潜伏”,它的特长包括:

最新推出的”健康管理助手”更是个狠角色,连你昨晚偷偷吃烧烤都能从体检报告里刨出来!

四、深睿医疗的”AI全家桶”

这家独角兽企业最近融了5个小目标(5亿人民币),他们的业务范围简直是要承包你从生到死的健康:

年使用量近2亿次,这得解救了多少医生的腰椎间盘啊!

五、AI医疗界的”奇葩说”

其他选手也各有绝活:

这些小而美的AI告诉我们一个道理:在医疗AI界,不是越大越好,有时候”小而精”才是王道!

后记:当AI医生给你看病时

想象一下未来就诊场景:

看来以后生病不仅要瞒着老婆,还得记得关手机WiFi啊!

03 痛点:本土落地

智能医生陷入”信任危机”?医疗AI的尴尬现状

“黑盒”医生不好当

医疗数据的”三国演义”

再加上严格的隐私监管和暧昧的利益分配,数据共享变成了”三不原则”:

责任推诿大赛

当AI诊断出错时,各方反应精彩纷呈:

目前这场”锅王争霸赛”还没有明确裁判规则。

其他花式挑战

这一切让医疗AI的处境堪比试图在迷宫里跑马拉松的机器人。

04 趋势判断:大模型+小模型的融合之路

AI医疗:未来的医生们在开”脑暴大会”?

1270亿美元的医疗大蛋糕

市场专家们掐指一算,到了2025年,全球人工智能市场总值将”哗”的一声冲到1270亿美元。而这个香喷喷的大蛋糕里,医疗板块直接切走了五分之一的份额!难怪各路AI医疗选手们摩拳擦掌,恨不得把自己的小程序塞进每个医生的电脑里。

从急救现场的AI智能助手(省得医生着急手抖),到远程会诊(让千里之外的专家对着摄像头直皱眉),再到检验结果自动解读(防止医生看眼累瞎),AI已然在医疗领域跑出了一个800米冲刺的速度。”互联网+医疗”甚至变成了某种医疗界的”社交礼仪”——你再不提AI,都不好意思说自己是现代医疗企业。

大小模型上演”医疗版拳击赛”

业内大佬们纷纷表示:”未来的趋势?当然是大模型+小模型组合拳!”

有趣的是,最新的研究显示,那些小巧玲珑的专业化小模型,经常能把身材魁梧的大模型直接揍趴下。比如:

事实证明,AI世界里,”大”不等于”强”,关键要看专业知识储备和数据质量。

中国AI医疗的”中西医结合”策略

于是乎,中国AI医疗选择了一条“中西合璧”的发展路线:

比如医联MedGPT就把这套玩法用上了——大模型负责基础诊断,医学知识图谱负责”临床逻辑检查”,再加上本土数据调理,最终调出一碗符合中国人胃口的”AI中药汤”。

组合创新的未来:AI也会”团队作战”

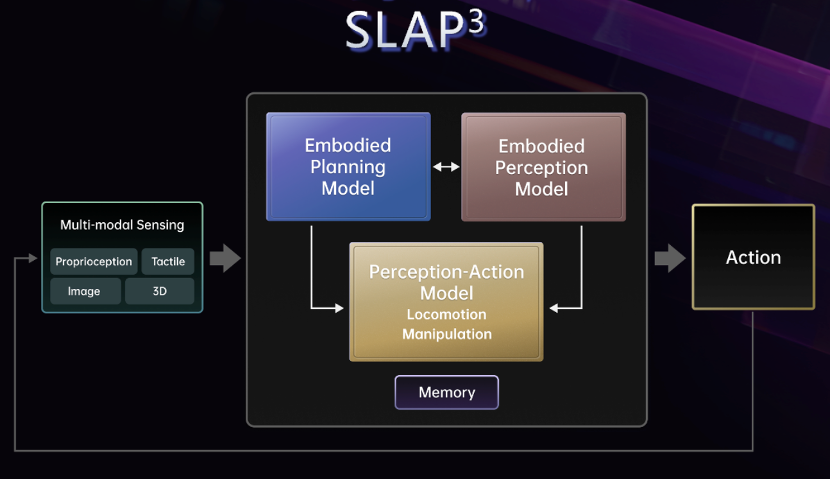

我们可以把这个组合模式形象地理解为“诊断大会诊”——

这样一来,AI既能避免犯”纸上谈兵”的低级错误,又能在专业领域精准执行”专家会诊”级的操作,完美实现了人机协同诊疗。

未来风向标:小而美才是王道

在这种趋势下,未来中国AI医疗的终极形态很可能是:

这不仅降低了医院AI的部署门槛,还能更符合监管部门的要求——毕竟谁也不希望AI医生变成”一问三不知”的江湖骗子。

可以说,这套方案堪称最适合中国医疗的”AI落地姿势”,让我们拭目以待,看看未来的AI医生会怎么颠覆传统医疗吧!