摄影技术的前世今生:揭秘世界上第一张照片的诞生

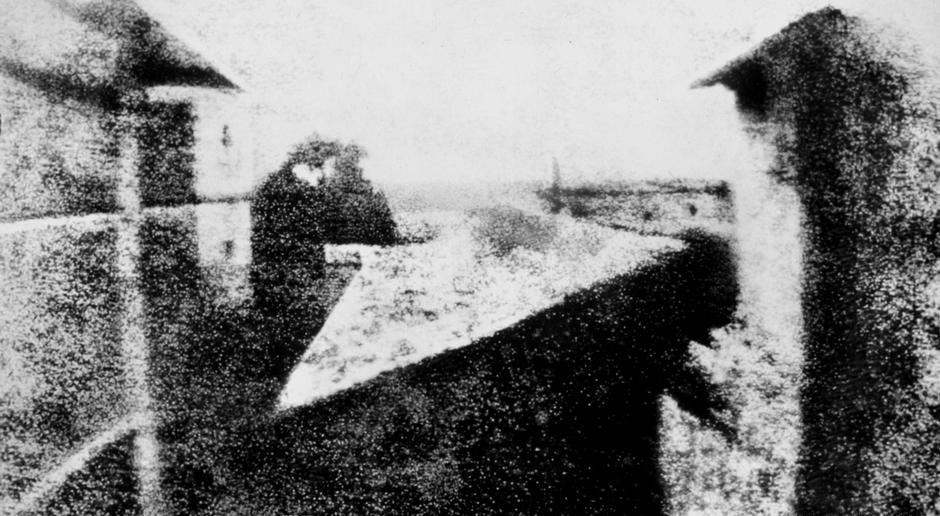

暴晒、沥青与锡板的化学反应共同催生了摄影史上的里程碑——《勒格哈的窗外景色》。这一被学术界广泛认可的人类首张永久性影像,其创作过程颇具科学性:

尽管关于这张照片的具体创作年份(1826或1827年)仍存在学术争议,但毋庸置疑的是,这一开创性作品即将迎来两百周年诞辰,象征着人类影像记录技术的起源。该作品的诞生不仅奠定了摄影技术的发展基础,更开启了人类通过化学与光学手段固定视觉记忆的新纪元。

摄影史上的里程碑:首幅照片在AI时代的命运转折

1826年,摄影先驱约瑟夫·尼塞福尔·尼埃普斯在其位于法国索恩-卢瓦尔省的寓所内完成了一项划时代的壮举。这位发明家在其二层工作室的窗前精心架设了自制光学装置,将镜头对准庭院及远方景致。经过连续数日的超长曝光,最终在一块经特殊抛光的锡合金基板上定格了人类历史上首张永久性光学影像——尽管画面略显模糊,却开辟了视觉记录的新纪元。

令人始料未及的是,这幅承载科技与艺术双重价值的珍贵作品,在问世近两个世纪后的数字时代,竟成为人工智能技术再创作的热门素材。当代AI算法通过对这幅影像的反复学习与解构,赋予了人类第一张照片全新的阐释维度。

AI 修复世界上第一张照片,越修越离谱

人工智能助力历史影像复原:Reddit网友创意重构经典老照片

一组热衷于人工智能技术的Reddit用户近日发起了一项独特的影像复原实验,他们利用包括GPT-4o在内的前沿生成式AI工具,对著名历史照片进行了极具创意的数字重构。这项实验不仅展示了AI在影像处理领域的强大能力,更为传统历史资料的现代化解读开辟了新途径。

AI技术赋予老照片新生

在网友们的精心设计下,那张记录人类最早摄影技术的历史照片得到了前所未有的视觉重构。其中最引人注目的是一个将科幻元素融入历史场景的版本:原片中19世纪法国发明家尼埃普斯的住所上空,赫然浮现出《星球大战》系列电影中标志性的帝国战舰,巧妙地将两个截然不同的时空维度融为一体。

技术突破与艺术创意的完美结合

生成式AI的强大功能使得这种跨时代的视觉合成成为可能。通过深度学习算法对原始影像进行高精度解析后,AI系统能够无缝融入预设的科幻元素,同时保持原片的光影协调性和空间透视关系。这种技术不仅需要先进的图像识别能力,更依赖于复杂的创意生成机制。

历史影像的现代化解读

此类实验性创作的意义超越了单纯的娱乐价值:

随着AI技术的持续发展,历史影像的数字化处理和创意重构必将迎来更多突破性的尝试,这既是对技术边界的探索,也是对传统艺术形式的致敬与革新。

都市光影与现代文明的视觉冲击

霓虹灯的迷雾在钢铁丛林间氤氲流转,高耸的摩天大楼被绿、蓝、紫三色冷光交织缠绕,构筑出一幅超现实的都市图景。画面中央,一位身披斗篷的神秘人物孤身伫立于高台之巅,其背对镜头的姿态更添几分疏离与深邃。

这种充满未来感的视觉表达,与19世纪法国乡村那种以自然光照、柔和色调和田园景致著称的绘画风格形成了极其强烈的反差。前者展现了现代科技文明的光怪陆离,后者则是对田园牧歌生活的诗意刻画。两种截然不同的艺术表现形式,折射出人类文明百年来的剧烈变迁。

AI修图艺术掀起全民创作热潮 网友沉浸”梦幻滤镜”重塑视觉边界

近期,一种基于人工智能技术的创意修图风潮在社交媒体平台迅速蔓延。大量用户通过特定AI算法,将日常场景转化为具有高度风格化的动画视觉效果:

这种现象折射出当代网民对现实与虚拟边界的创造性探索。通过AI工具的即时转化能力,使用者得以突破传统摄影的纪实框架,在数字领域构建出介于真实与幻想之间的新型视觉表达空间。专业人士指出,此类创作既反映了技术民主化趋势,也预示着大众审美正在经历新一轮的范式转移。 我们对视觉构图进行了进一步调整。原始场景中的飞船元素与光污染效果已全部移除,当前画面构成包含以下三个核心建筑要素:

我们对视觉构图进行了进一步调整。原始场景中的飞船元素与光污染效果已全部移除,当前画面构成包含以下三个核心建筑要素:

这一版构图通过简化视觉元素和强化建筑主体的方式,使画面呈现更纯粹的空间层次关系。

人工智能图像处理技术比较:Flux模型对《勒格哈的窗外景色》的独特诠释

最新研究显示,Flux深度学习模型在处理著名画作《勒格哈的窗外景色》时,与GPT-4o呈现出显著差异。该模型将原作创造性重构为一处颇具历史感的废弃建筑遗址,其艺术表现引人深思。

这种差异不仅展示了不同AI模型的艺术处理倾向,更引发了关于机器学习美学选择的深层次讨论。Flux模型在此案例中表现出对建筑遗产状态的特有关注,或许反映了其训练数据中历史文化建筑影像的特殊权重分布。

人工智能图像修复技术的突破性进展

OpenAI o3模型在历史影像修复领域展现了惊人的技术潜力,其生成的画面成功还原了摄影史上最早的影像特征:

这项技术突破使得尼埃普斯1826年的原始作品部分视觉特征得以重现,为影像档案保护提供了创新性的解决方案。

AI修复技术再现19世纪经典照片:历史真相与技术局限并存

近日一张经AI技术修复的19世纪老照片引发广泛关注,表面看来这展示了人工智能强大的图像处理能力。然而仔细观察可以发现,照片中央的三角形高亮区域成为众多AI算法的”滑铁卢”,暴露了当前图像修复技术的历史认知局限。

历史溯源:照片的早期修复

据史料记载,这张历史照片的真正修复版早在1952年就已问世。当时伦敦柯达实验室在知名历史学者赫尔穆特·格恩斯海姆的专业指导下,通过对原始底片进行专业修饰处理,首次向公众清晰地展现了这幅珍贵影像的原貌。

技术解析:光影误读的真相

关于引发争议的中央区域:

这一案例生动体现了历史知识对于图像修复的关键作用。AI算法虽然能够恢复清晰度,但在缺乏历史背景的情况下,可能对关键图像元素产生误判。未来图像修复技术的发展,需要在技术精度与历史考据之间寻求更好的平衡。

历史影像复原的技术局限:AI还原19世纪摄影技术的挑战

这一案例突显出历史技术还原面临的特殊挑战,提示我们在应用现代技术处理历史资料时,必须充分考虑原始技术的物理原理和历史语境。

尼埃普斯暗室考证新发现:历史摄影实验室空间的还原研究

法国摄影学院的考证工作揭示,19世纪摄影先驱尼塞福尔·尼埃普斯进行历史性实验的原始空间曾经历过结构性改动。1999年,Spéos摄影学院创办人皮埃尔-伊夫·马黑租用了这间具有里程碑意义的实验室,并主导了一项跨学科复原研究。

关键发现

这项研究不仅修正了历史记载的空间参数,更深化了学界对摄影术起源阶段工作环境的认知。建筑微改造导致的光线角度变化,可能对理解尼埃普斯”日光蚀刻法”的实际操作条件具有重要启示意义。

摄影史上的关键技术突破:尼埃普斯的一次成像工艺

尼埃普斯在拍摄《勒格哈的窗外景色》时,采用了一种开创性的成像技术。与传统摄影的”负片-正片”冲洗工艺不同,他直接将感光材料置于暗箱内进行曝光。

这一技术具有两个显著特征:

这一工艺不仅确立了摄影术的雏形,更揭示了早期摄影技术面临的光学挑战。其一次性成像的特性,也成为后世研究摄影史的一个重要技术节点。

尼埃普斯故居博物馆:探索摄影先驱的历史足迹

尼埃普斯故居现已被精心改造为一座向公众开放的博物馆,专门展示这位摄影技术先驱的生活与工作环境。该馆每年夏季7月至8月期间对游客开放,为确保参观体验,官方已建立完善的预约系统。

博物馆参观亮点

该博物馆官方网站提供详细预约信息和开放时间说明,建议计划前往的游客提前查阅并预约。这座具有重要历史价值的纪念馆,为摄影爱好者和历史研究者提供了难得的实地考察机会。

AI 幻觉,正在吞噬真实

AI图像修复技术的演进与应用机制

技术发展背景

生成式人工智能技术在全球范围内引发热潮前,利用AI修复古画与还原历史照片的应用已频繁见于报道。随着GPT-4o、Gemini等多模态大模型的相继推出,图像修复技术呈现出处理速度提升与应用门槛降低的双重突破。

核心技术原理

当代图像修复系统主要基于扩散模型架构,其运作机制包含两个关键阶段:

实际应用特性

在执行具体修复任务时,AI系统表现出以下技术特征:

纠错优化机制

为提升修复结果的准确性,系统引入了重采样技术:

该技术路线在文物保护、档案修复等领域展现出显著的应用价值,其发展标志着数字图像处理进入智能化新阶段。

GPT-4o图像修复能力研究揭示技术局限性:美学提升与准确性失衡

北京理工大学与澳大利亚国立大学联合研究团队近日发布了一项关于GPT-4o图像修复能力的实验研究报告。该研究采用了一种创新的直觉式处理方案:研究人员将受损图像输入GPT-4o系统,提取其语义特征并叠加系统提供的”修复建议”,最终生成修复后的图像。

实验结果展现明显反差

研究发现,GPT-4o生成的图像在视觉美感方面表现突出:

然而,在技术准确性方面却存在严重缺陷:

研究人员指出,这种现象表明GPT-4o的修复可能导致图像“美观度提升”但”真实性下降”。以名画《勒格哈的窗外景色》为例,AI将其修复为看似合理的图像,若未经专业验证,很可能被误认为是准确复原。

AI图像处理的潜在风险

该研究揭示了AI图像处理技术应用中存在的深层问题:

这项研究为AI图像处理技术的发展提供了重要参考,提示业界需要平衡美学效果与内容准确性的关系,同时加强相关技术应用的伦理规范和真实性验证机制。

AI生成历史照片频现造假:福特与莱特兄弟照片案例剖析

业内专家指出,这些伪造图像呈现出AI生成内容的典型特征:对历史场景的想象性重构、技术史细节的混淆,以及人物动态的非自然表现。随着生成式AI技术的普及,历史照片真伪鉴别已成为数字档案研究的新课题。

(注:案例分析基于公开网络资料与专业机构鉴定报告)

警惕AI生成的图像重构历史记忆

生成式人工智能的泛滥正在悄然扭曲着公众的历史认知。在当今信息环境中,一张看似合理的历史照片若配有权威文案并经大规模传播,鲜少有人会质疑其真实性。这一现象印证了哲学家让·鲍德里亚提出的”拟像”理论——虚拟表征正在逐步吞噬现实本质。

数字时代的真相危机

现代社会中,图像、广告、媒体与AI技术持续生产和传播着高度仿真但本质虚幻的内容,导致人们逐渐丧失对客观现实的判断能力。公众开始倾向于:

这种集体认知偏差带来了深远的隐忧:当我们谈论”世界第一张照片”时,引用的可能已非原始影像,而是AI模型生成的仿真作品。更令人忧虑的是,这些数字重构物的准确性将无人查证。

保持认知清醒的建议

面对百年前的人文影像资料时,建议采取以下理性态度:

历史真相或许仍封存在博物馆的档案中,而我们记忆中熟悉的”历史影像”,很可能只是算法精心编织的幻象。