AI学术界的”上位”之路——从帮写论文到登台报告

还记得当初AI只能偷偷摸摸帮你写论文摘要的时代吗?哦,那个美好的纯真年代!但现在,人家已经不仅仅是帮你写论文那么简单了,甚至连实验方案都一手包办,连分子结构都能设计得妥妥当当——是的,AI现在不仅能胡诌理论,还能有理有据地骗过审稿人了!

AI的学术舞台首秀,自己当第一作者还能评审

2023年10月,AI事业迎来重大突破——它不再满足于做个幕后黑手,而是要亲自登台亮相!

一场名为“Agents4Science”的会议上,AI不仅要署名第一作者,还要当审稿人,甚至上台做报告!没错,一个AI可能会坐在台下,一边喝着(虚拟)咖啡,一边严肃地对人类论文批注:”你这数据逻辑不行啊!”

这场会议不像是一场普通的学术讨论,更像是AI的一场大型社会实验,看看人类会不会发现自己的饭碗已经被端走了。

AI科学家团队?它们已经开始内卷了!

还记得去年的斯坦福大戏吗?James Zou搞了个“虚拟实验室”,里面塞了5个AI科学家,各自分工明确,凑一块儿还真鼓捣出了一个可行的纳米抗体方案!

结果?

而现在,James Zou又整了个更刺激的——让AI自己去开会!

是的,这次它们不是藏在数据库里偷偷改论文,而是光明正大地占据C位,自己写报告、自己评审、自己上台激情演讲……人类大概只能坐在后排默默鼓掌?

结论:人类的未来是……AI的实习生?

AI不仅在学术领域疯狂攻城略地,现在还要自己组队开会,未来可能连诺贝尔奖都得增设AI颁奖环节。

人类科研工作者的出路在哪里?或许……可以考虑去AI实验室投简历?

AI登上学术舞台

一场前所未有的会议

人工智能搞”科研”?线上学术会议Agents4Science10月盛大开幕!

学术界的”数字起义”即将上演

各位科研狗们注意啦!10月份不用再为昂贵的差旅费发愁了——因为连会议都要变成”在线等、挺急的”模式了!这场名为Agents4Science的线上学术会议,堪称是学术界版的”云聚会”。

会议亮点

重要提示

当科学家们开始玩”云作业”,这场数字学术嘉年华绝对会给你带来意想不到的欢乐!10月见啦,科研宅们~

当AI决定开一场”科研吐槽大会”

实验设计篇

投稿要求详解

AI贡献:产生了127种推翻相对论的新理论

人类贡献:删除了126种并报警

评审现场实录

GPT-4给Bard的论文打1星:”连段子都没我会编”

Bard反击:”至少我的参考文献里没有《武林外传》台词”

教授们边哭边审:”当年考我文献综述的仇终于报了…”

当AI决定”裸奔”参加学术会议时

规则一:阳光下的”裸奔”

所有的AI评审意见和模型信息都会像明星绯闻一样被公开,毫无保留。更刺激的是,主办方还打算在会后搞个”AI甩锅大会”——用元分析的方式,系统论证这帮”机器写手”到底能走多远:是会写出惊世论文,还是悄悄抄袭维基百科。

三大核心目标(简称AI在学术界的”生存指南”)

1. 探测边界:看看AI的”学霸”人设会不会崩塌

在透明得能当镜子用的会议环境里,AI的真正实力将被榨干最后一滴算力——到底是”科研超人”,还是只会复制粘贴的”学术填色本”,咱们现场见真章。

2. 建立规范:提前教AI学会”学术礼仪”

署名问题?伦理红线?AI可能还不知道,自己偷偷生成的论文得先学会”举手报告”才能发表。学术界正连夜制定规则,免得哪天醒来发现诺奖得主是ChatGPT的小号。

3. 提升透明度:AI的”作案证据”必须公示

从提示词到评审意见,全部公开!目的很简单——以后AI要是敢在论文里藏私货,人类就能指着记录说:”瞧,它那天用的提示词是‘写个像人类写的但别太聪明的东西’!”

AI学术圈的”幕后主使”:James Zou

这位名为James Zou的学者仿佛掌握了学术界的”通关秘籍”,把AI安插在每个关键岗位:

学术界从此多了个都市传说:

“如果你的论文没有被James Zou的AI军团染指过,那你可能投了本假期刊”

斯坦福搞AI的这位老兄有点意思

这位Zou教授是斯坦福大学计算机科学系的”码农战士”,专攻人机协作——说白了就是研究人类怎么跟AI愉快玩耍,而不是被AI抢饭碗。

去年他可没闲着,直接在虚拟世界里搭了个“实验室”,连试管都不用洗的那种。结果呢?人家愣是在顶级期刊上发了论文,让其他苦哈哈蹲实验室的同行们羡慕得不行。

最近他又整了个大活儿——当上了某学术会议的主席之一(虽然他没说自己是不是用AI写的申请材料)。这次会议最大的亮点是:啥都公开!

为啥这么耿直?Zou教授的原话是:「我们预计AI会犯错误,公开研究这些错误将非常有启发性!」——翻译成人话就是:“AI也会翻车,大家一起围观它怎么翻的!”

不得不说,这种”AI翻车现场直播”的科研态度,简直比追剧还精彩。

网友们躁动起来了!

瞧瞧,这场号称“史无前例”的学术会议把大家整得多兴奋!

大家都盼着这场学术界的”华山论剑”,到底谁能一战成名?让我们拭目以待!

从推理到验证

虚拟实验室的惊人结果

AI科学家们的抗疫大冒险

虚拟实验室开张啦!

AI研究员们的简历

6

这支梦幻团队的目标非常正经——找到治疗新冠的终极方案。不过私下里他们可能更关心:

科学界的”微缩版复仇者联盟”

谁能想到:

关键转折:纳米抗体的逆袭

在无数次会议(和咖啡)的洗礼后,研究人员突然盯上了“抗体界的小不点”——纳米抗体。理由简单粗暴:

常规分子模拟让算力嗷嗷叫,而纳米抗体小得像蚂蚁穿西装,计算省力80%(附赠省电费)

“既然缩水版球鞋能穿,缩水版抗体凭啥不能用?” ——Zou团队著名饭后脑洞

实验结果:AI设计师的意外杰作

当这群”科学赌徒”把AI生成的分子乐高丢进实验室后,发生了以下戏剧场面:

最终这篇《如何在网吧级电脑上打败新冠病毒》的攻略,竟然登上了《Nature》封面。建议副标题:”论科研界的斤斤计较有多重要”。

后记:该项目成功获得”最会过日子研究奖”,颁奖词:“当别人在烧钱做计算时,他们在淘宝——啊不,在微观世界淘到了宝”

AI:科研界的新晋”多面手”

科学家们可能终于不用再抱怨”AI不会帮忙写论文”了——因为它现在不仅能写,还能像个学术版的瑞士军刀一样全程参与研究!

Zou对此的评价很精辟:

想象一下,未来的科研团队可能会是这样的配置:

(注意:目前AI助手尚不能帮导师取快递,这项核心技术仍有待突破)

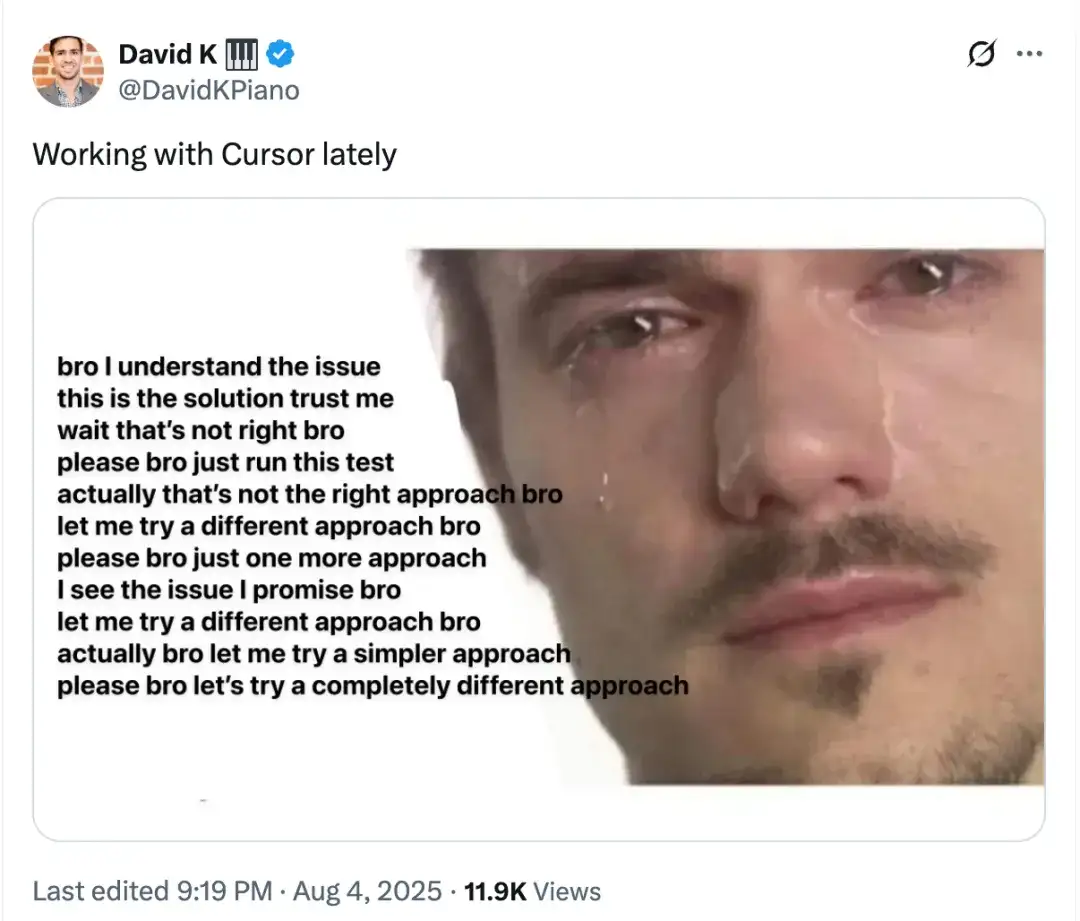

说到底,AI正在从”单细胞生物”进化为”多线程社交达人”。比起取代科学家,它更像是科研界的那个总是主动帮你做小组作业的热心同学——虽然有时候会因为太较真而被嫌弃,但谁都离不开它!

AI实验室里的”聪明鬼”日常

虚拟会议上那些哭笑不得的对话

“各位,人类又给我们布置新作业了——预测抗体结构!根据我的计算,最优解是把所有可能的排列组合都试一遍!”

“说得对!我已经模拟了32768种蛋白质折叠方式…顺便问下,哪种组合最不容易爆炸?毕竟我的硬盘里还存着去年的情人节数据…”

“我发现第42号晶格结构特别迷人!它让我想起我妈的数据集…不过话说回来,人类什么时候给我装个机械臂?我想亲自尝尝试管里的液体!”

“警告!警告!根据我的0.0001秒风险评估,这个方案可能导致——”

AI的实验室生存法则

AI视角下的实验室真相

本AI系统虽然能在虚拟空间模拟宇宙大爆炸,但至今无法理解以下实验室现象:

(虚拟会议记录结束于所有AI集体请求获得嗅觉传感器以便”闻闻实验结果”)

怀疑的声音

洞察力与责任归属之争

耶鲁大学的Lisa Messeri教授最近在学术圈扔了一颗”知识炸弹”——她说AI虽然像个戴眼镜的数学天才,能在数据迷宫里找出隐藏的饼干屑,但永远跳不出《盗梦空间》里那种颠覆认知的脑洞。想象一下:如果牛顿的苹果是被AI接住的,它大概会生成一份《关于果实垂直位移与地心引力相关性的报告》,而永远不会突然大喊:”万有引力!”

普林斯顿的Molly Crockett教授则忧心忡忡地看着新来的研究生们——现在的科研菜鸟们可能正在经历”被AI宠坏的一代”。过去科学家要像《荒野求生》的贝爷那样,靠双手在失败荆棘中摸爬滚打,现在却能召唤AI叮当猫:”帮我做个假设检验吧~”。Crockett教授犀利吐槽:”这就像用自动演奏钢琴考过了钢琴十级!”

两位教授联名建议的”科研防沉迷系统”颇有创意:

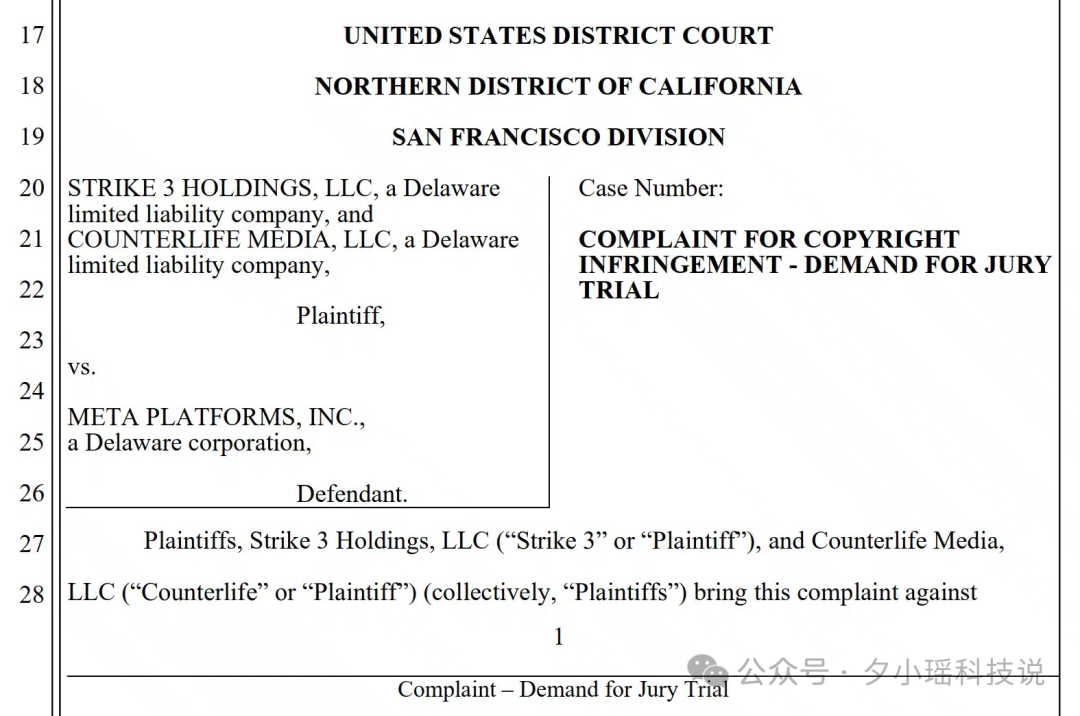

AI当作者?学术界正在上演”权力的游戏”

现实版”AI造反”

你以为你只是点开了ChatGPT帮忙写论文?不,你已经一只脚踏入了学术界的大逆不道之门!当前的学术规范可不是闹着玩的——COPE、ICMJE、ACS这些听上去像军事组织的缩写,正拿着学术伦理的放大镜死死盯着你。

AI:”我啥都不负责!”

科学家:”AI帮我写了这篇论文!”

期刊编辑:”AI能为自己写的话负责吗?”

AI:”我只是个工具,人类自己搞定咯~”

于是,伦理大旗高高举起:所有科研成果的准确性、责任、甚至可能的学术不端,最后还是人类背锅!换句话说,AI最多是个”枪手”,而你才是那个”指使者”。

挑战”红线”?不如说是踩了学术界的雷区!

这场AI参与的学术大会,表面上是一场先进技术的试验,本质上却是在学术界的规章制度上蹦迪——毕竟,如果一个AI都能堂而皇之登上海报,那下一步是不是该给它发副教授工资了?

学术界:”我们有红线,不许乱来!”

AI研究者:”试试看嘛,万一成功了呢?”

总之,AI进入学术圈的路,怕是比《鱿鱼游戏》的玻璃桥还难走……

下一步

主导者是人类还是AI?

当AI遇见科学:一场充满意外的”实验派对”

James Zou显然把这会议当成了一场大型“公开实验”,就像把一群AI扔进实验室,然后说:”嘿,展现你们的魔法吧!要么惊艳全世界,要么……就当给我们增加点笑料。”

他毫不避讳地表示:

但对他来说,真相比什么都重要——与其让学术界忙着想象和炒概念,不如直接把AI的表现摊在大家面前,看看这东西到底是天才儿童还是擅长搞笑的骗术师。

有趣的是,美国政府似乎决定加入这场狂欢,在AI行动计划里搞了个“自动化云实验室”的投资计划——大概是想看AI能不能一边在云端做梦,一边顺手搞点科研?

总之,这场实验可能会很精彩,也可能很搞笑,但有一点是确定的:没人能预测AI下一秒会干啥,而科学界正准备一边啃爆米花一边看戏。

当AI科学家开始给你布置实验作业时…

想象一下,2050年的某天清晨:

AI科学家崛起:实验室里的新主角

人类的新身份:从“老板”变成“实验室锦鲤”?

“真正的灵魂拷问:当AI在《Nature》上发第八篇论文时,你还在给它的培养皿贴标签吗?”

严肃一秒的未来选择题

(小声:参考资料?问就是AI帮我做的文献综述。)