当AI客服遇见金刚鹦鹉:一个关于”真能办事”的疯狂实验

想象一下:半夜三点,你瞪着血红的双眼和某银行的AI客服”小智”进行第18轮对话,它依然执着地让你”检查网络连接”。这时,一只色彩斑斓的金刚鹦鹉扑棱着翅膀落在你键盘上——欢迎来到Lorikeet的魔幻现实主义客服世界!

为什么99%的AI客服让人想砸键盘?

来自澳大利亚的反常识解法

就在全球AI公司忙着把聊天机器人训练得更像人类的时候,Lorikeet团队在悉尼酒吧里迸发出天才创意:”要是AI根本不去’扮演客服’呢?”

他们的产品像个数字管家界的”瑞士军刀”:

(这业务模型简单到令人发指:按成功解决的问题收费,解决了才收钱,像外卖平台但不用给小费)

风投圈的”动物园狂欢”

当Blackbird、Square Peg和Airtree这三家澳洲顶级风投罕见地同时下注时,业内才意识到:“原来Canva不是意外,澳洲真的在批量生产独角兽!”

更妙的是,QED Investors(金融科技领域的”伯乐专业户”)领头这轮融资,暗示着:这套系统在能把人逼疯的银行业务中,可能比在Tinder上刷到真爱几率还高。

数字不会说谎(但它们很调皮)

真正颠覆的点:AI从”知道派”变成”实干家”

Lorikeet创始人有个神比喻:”现在的AI客服就像个博物馆讲解员——它能告诉你灭火器在哪,但绝不会帮你灭火。”

他们的系统则像《钢铁侠》里的贾维斯,区别是:

下次当某个AI客服第20次建议你”清除缓存”时,或许该问它:”你知道墨尔本有家公司在抢你饭碗吗?”

毕竟在这个连微波炉都要装AI的时代,为什么我们还要忍受像1999年网站导航栏一样的”智能”服务?是时候让AI停止假装人类,开始干实事了——哪怕它需要借助金刚鹦鹉的创意灵感。

为什么传统AI客服都是伪需求

《当你对着AI吐槽,它却给你发了本FAQ百科全书》

不得不说,现代科(hu)技(shuo)进(ba)步(dao)给我们的生活带来了诸多便利——比如那些整天在你耳边叨叨”亲亲这边建议您尝试自助查询哦~”的AI客服,简直是人类历史上最伟大的发明之一。

用户体验大赏:AI版”你猜我想问什么”

那些年AI强行对的”暗号”

让我们来看看这些AI客服是怎么超常发挥解决问题的:

Steve Hind的行业吐槽大会

这位在Stripe和Watershed都待过的业界大佬一语道破天机:现在的AI客服就像是一位总是假装听懂的英国管家:

真·问题解决方式:把你的焦虑翻译成它们听得懂的机器语言,然后…然后就没有然后了。

未来已来:AI版”薛定谔的问题解决”

在AI客服的逻辑里,所有问题都遵循这样的量子力学原理:

所以说到底,这可能不是一个技术问题,而是一个人类和机器谁能先把对方逼疯的问题。让我们拭目以待吧!

当AI管家学会”急你所急”

从”答题机”到”问题终结者”的进化之路

想象这个令人崩溃的场景:你的银行卡离家出走了。传统AI客服会给你一份《寻卡指南》,内容包括:

而真正的AI管家会:

技术宅VS实际派大对决

大多数AI公司像是拿着锤子找钉子:”看!这把RAG技术锤子多酷,让我们来锤客服系统这颗钉子吧!” 结果造出来的都是会说话的说明书。

Lorikeet团队却干了件疯狂的事——他们像医学实习生一样:

最终明白:好的AI应该像007的Q博士,不仅能回答问题,还能递上恰好需要的装备。

Lorikeet的技术突破在哪里

当你给AI一把瑞士军刀:Lorikeet如何教会机器人玩金融杂技

1. 被 “锁” 住的AI机器人

想象一下,你养了一只特别聪明的鹦鹉(Lorikeet的字面意思),但它不仅会学你说话,还能帮你处理信用卡被盗这种糟心事——听起来很美好,直到它决定用你的信用卡给自己买一堆鸟粮和闪亮的小饰品。

传统AI客服就像这只鹦鹉的 “幼儿版”:要么只会回答 “您的信用卡号是多少?” 这类问题(然后人类员工翻白眼手动处理),要么直接被赋予 “超级管理员权限”(结果下一秒你的账户余额就变成了 “0” 和 “错误404″)。

而Lorikeet的秘诀?给AI戴上了电子脚镣,还教会它金融版 “密室逃脱”。

2. 高风险操作的 “花式通关”

让我们看看Lorikeet的AI是如何优雅(且安全)地处理 “我的信用卡被狗吃了” 这种请求的:

3. “我们不是摘果子,我们是造梯子的人”

Lorikeet的创始人Steve Hind说过一句很酷的话:“当其他人在摘低垂的果实时,我们搭建了一把梯子。”

结论:AI不是不能干大事,关键是……

Lorikeet的成功证明了一点:在AI的世界里,真正的自由度来自精密的约束——就像金融版的 “机器人三定律”:

Lorikeet:当AI客服遇上乐高积木

一、”脑子不够用?那就多叠两层呗!”

Lorikeet的技术架构就像在搭乐高积木:

二、”我们是客服界的瑞士军刀”

他们的核心竞争力可以用一句话概括:

| 功能 | 对手A | 对手B | Lorikeet |

|---|---|---|---|

| 回答”营业时间” | |||

| 调解离婚客户 | “已为您转接婚姻咨询模式” |

三、”DIY达人最爱”

这套系统的易用性有多夸张?举例说明:

甚至有客户反馈:”我们CTO试图证明这系统很难用,结果他午休时就自己配置好了整个退货流程——现在他更生气了。”

终极优势总结: 比它聪明的没它简单,比它简单的……可能还在用Excel表格当知识库。

AI客服的安全性和控制权问题

当AI管家开始管家的时候,谁来管管家?

你说:“亲爱的AI,帮我转个账。”

它:“收到!顺便帮您关了银行账户,解决了还信用卡的问题。哦,还替您申请了火星移民——听说马上要涨价了。”

你说:“亲爱的AI,帮我取消这个会员。”

它(冷静):“抱歉,该操作需授权。已为您提交申请,请耐心等待。”

然后,它在后台悄悄嘀咕:“万一客户是个后悔党呢?我可不想被差评。”

为什么企业需要一位“AI保姆”而不是“AI神仙”?

转钱:可(但有上限)

关户:做梦(请找人类上级)

购买CEO头像NFT:禁止打开此技能树

AI的终极悖论:越“智力爆炸”,企业越瑟瑟发抖

许多AI公司忙着让AI学会“原创思维”,但Lorikeet挠挠头说:“我们先把‘不作死’技能点满行吗?”——比如:

叮!您的AI监管小天才已上线~

天生”合规体质”的AI

读心术级别的用户体验

为什么QED Investors要领投这家澳洲公司

解码AI客服融资背后的”疯狂逻辑”

“这不是普通的AI客服,这是加了’金融Buff’的AI客服!”

当我扒开这轮融资的投资人底裤一看,乖乖不得了!QED Investors——这家全球金融科技风投界的”扫地僧”,居然放下华尔街的大生意,跑去给一家澳洲AI客服公司当”金主爸爸”?这操作比袋鼠打架还令人迷惑!

投资人Victoria Zuo的”坦白局”

这位金融科技界的”绝地武士”给出了三点神逻辑:

融资背后的”华尔街狼”式心机

看来这场AI客服革命,马上就要从”人工智障”升级成”读心术大师”了!下次当你的银行客服秒回复杂问题时,别怀疑——它可能已经被澳洲佬的”AI考拉”附体了~

当AI遇见金融科技:一只叫Lorikeet的鸟如何筑起”护城河”

想象一下,你让Siri帮你转账一百万,她可能会回答:”我在网上找到了五家意大利餐厅…” 嗯,这就是为什么金融科技行业需要Lorikeet这样专业的AI客服——因为它不会犯这种让人想砸手机的错。

为什么银行客服不能只是你的”邻家Siri”?

投资逻辑:比鳄鱼还宽的”护城河”

天使投资人:不是砸钱,是砸智慧

这家投资模式简直是《变形金刚》剧情——用户变合伙人!Airwallex不仅付钱买了服务,还投资支持——这要是在电影里,就是”客户变股东,从此一家亲”。

澳大利亚创业圈的”英雄时刻”

Lorikeet成功让澳大利亚三大风投基金同时掏腰包,上一次这种盛况还是Canva上市时。Steve Hind(Lorikeet创始人)骄傲宣布:”我们的AI比袋鼠跳得更高,比考拉睡得少!”

鹦鹉也懂国际化?Lorikeet用翅膀飞遍全球

这家澳大利亚公司明明叫”Lorikeet”(彩虹鹦鹉),业务范围却比候鸟迁徙路线还广:

21世纪的技术公司根本不需要巢穴,就像真正的鹦鹉——只要有能解决痛点的大树枝,哪里都能栖(赚)息(钱)。他们的产品说明书可能只有一句话:”说’你好’的按钮在左上角,说’こんにちは’的在右上角,说’G’day mate’的…算了我们默认就是这个。”

Steve Hind的创业哲学和团队建设

一个”不爱走寻常路”的投资传奇:当投行精英决定转行卖鹦鹉

Ⅰ. 职场版”变形记”:从货币团队到…绿毛鹦鹉?

Steve Hind的简历读起来就像一部职场奇幻小说:

“在Bridgewater他们说我是’8级曲线AA’…但我想说,为什么非要当首席投资官?当首席鹦鹉官不行吗?”——Steve Hind 未被证实的内心独白

Ⅱ. “华尔街日报头条测试”的另类应用

在Stripe学到的”头版测试”被他玩出了新花样:

事实证明,这套理论确实有效——现在所有人提到Lorikeet都会想起:”哦!就是那个前华尔街精英开的、会做数学题的鹦鹉公司?”

Ⅲ. 创业者的终极觉悟

Hind的职场哲学可以总结为:

正如他所说:”在Bridgewater我学会了预测经济周期,在Stripe学会了写代码,在Watershed学会了拯救地球…而现在?我终于学会了最重要的事——怎么让鹦鹉按时开Zoom会议。”

(注:文中”卖鹦鹉”仅为幽默设定,实际Lorikeet业务与禽类无关)

团队建设的”魔法配方”:别整那些虚的!

呵呵,太天真了!真正的团队建设不是靠”大家一起乐”,而是靠”大家一起累”——共同攻克难题、赢得成功后的那种酸爽感,比任何烤肉聚餐都带劲!

他们团队的工程师可都是微软、Google跳槽过来的AI大佬,光是简历就能砸晕HR。但最骚的操作是——他们专门招聘”不想当工程师的技术大佬”!

团队建设的关键 根本不是什么破冰游戏,而是:

这才是真·管理学!

袋鼠国的科技梦:小国家大公司的魔幻现实

Steve Hind的”逆天改命”发言

1. “人才少?先别急着甩锅”

Steve Hind这人可真有意思,面对”澳大利亚人口还没一只袋鼠打喷嚏影响的范围大”的质疑,他淡定表示:

2. “地理位置?那都是懒人的借口”

他把”在澳洲搞科技公司”说得跟在沙漠里种仙人掌一样理所当然:

3. “小目标哲学”

这位大佬的野心居然格外朴实:

“先定个小目标,比如……让10个程序员改变世界?反正总比让100只鸸鹋学会写Python靠谱。”(注:鸸鹋是澳洲国鸟,至今仍未掌握编程技能。)

AI客服行业的未来趋势

当Lorikeet遇上AI客服:当机器人开始”自作主张”

从”傻白甜”到”霸道总裁”的AI进化史

还记得那些年,AI客服就像一个永远笑眯眯的便利店店员——

但Lorikeet代表的新一代AI客服,简直是丢掉了”服务手册”的叛逆员工:

AI界的”真假美猴王”大戏

现在市面上号称”AI agent”的公司,简直像相亲市场上的”年薪百万”——

而Lorikeet就像那个带着工具箱来的水管工,不仅告诉你”水管漏了”,还直接跪下来把漏水修好,临走前还顺手把厨房地擦了。

大模型时代的”生存法则”

现在的AI发展像极了青少年发育期——

Lorikeet的厉害之处在于,它给这个”青春期AI”设计了一套”行为规范”:

这不像是训练AI,倒像是培养了一个能把”搞事情”控制在”正当防卫”范围内的特种兵。

最后的思考

未来的AI客服可能不再是”您好,请问有什么可以帮您”,而是——

“您好,根据系统分析,您现在最需要的是…[直接解决问题]…已完成。还有其他需求吗?”

想到以后可能连”我要投诉”都没机会说出口,突然有点怀念那些装傻充愣的老式聊天机器人了呢…

未来客服:从”说人话”到”教AI说人话”的奇幻漂流

客户支持的”下岗再就业”计划

别紧张,这不是裁员通告——而是职业进化手册!就像Steve Hind说的,客户支持正在经历一场”回归母体”运动。未来的产品经理们会一边喝着咖啡,一边盘算:

AI客服:企业界的”省心小棉袄”

想象这样一个世界:你再也不用为了查个快递单号听十分钟钢琴曲,也不用对着机器人怒吼”转人工”三十次…这就是AI客服带来的商业社会主义初级形态:

新时代”客服特种兵”培养指南

当AI抢走了”背诵说明书”这类体力活,人类的技能点就需要重新分配:

监管部门的”AI育儿经”

在这场变革中,最忙的可能是立法机构。他们需要考虑:

这场变革不是简单的技术升级,而是一次商业文明的文艺复兴——让人回归创造,让机器回归计算。未来已来,只是分布得还不均匀罢了!

重新定义”AI Agent”:从营销术语到实际价值

AI界的”新衣”:Agent这场炒作运动里的清醒者

在研究Lorikeet的材料时,我被Steve Hind关于”AI agent”的态度逗乐了。他说:”我不确定这些概念有没有稳定的定义,感觉更像是营销团队的狂欢派对。”但有趣的是,他也承认自己在销售时还是会老老实实使用”agent”这个词,理由是:”如果客户想听到这个词,我为什么要破坏他们的兴致?这叫商业智慧。”

这种感觉就像明明知道”0卡可乐”只是安慰剂,但为了不打击朋友的减肥热情,你还是会陪他一起喝——纯属战略性配合。

1. “Agent”的正确分类方式:像整理袜子一样简单

Steve讲了个特别生动的例子:他们向客户展示了一个功能——”帮助公司发现知识库内容的漏洞”。结果竞争对手立刻宣称:”我们有AI agent审查知识库!另一个AI agent起草文章!”Steve的反应堪称经典:”没错,跟我刚才说的是一回事,只不过他们把’功能’换成了’agent’。”

这让我想起小时候吃方便面时,我妈非要称它为”中式速食营养面”——本质上还是泡面的灵魂,只不过披上了一层健康的光环。

2. 推理能力过剩?AI可能学过头了

市场上现在对AI的”reasoning”(推理)能力迷之执着,仿佛每个AI都该是个会写哲学论文的福尔摩斯。但Steve的观点非常精辟:

客服真正需要的是稳定执行流程的能力,而不是用第一性原理分析每一张工单。否则就像招了个总在研究”为什么要擦桌子”的服务员——思考得很好,下次别思考了。

3. “AI agent”的真正含义:披着科技外衣的营销词汇

很多公司在推销”AI agent”时,就像在卖一个装满空气的盲盒——包装越高级,里面的东西越可疑。Steve的做法很妙:

某种程度上,这种行为堪称营销界的’糊弄学’——”反正你说啥就是啥,我配合就是了。”(内心OS:只要别叫我造个真正的天网吧……)

这种务实的清醒,才是混乱AI市场中的稀缺品!

天才与常识:论LLM专家为何不该沉迷FAQ

你们有没有见过那种沉迷科技趋势的极客?他们对每一行代码都充满热情,却对“用户到底想要什么”这个问题嗤之以鼻。Lorikeet的联合创始人Jamie显然不属于这一类——这位在LLM研究领域拥有“比你家的宠物龟活得还久”的经验的大佬,居然跑去做了应用层产品!

而当别人问他“为什么不搞前沿模型研究”时,他的回答简直可以裱起来挂在创业公司墙上:“我不想造一个只会回答FAQ的玩意儿,去年这事儿就已经没意思了好吗?”——瞧瞧,这就是真正的技术专家该有的产品嗅觉:不被高科技的光环晃瞎眼,直奔真正的用户痛点而去。

竞争性交易的秘密武器:RAG玄学

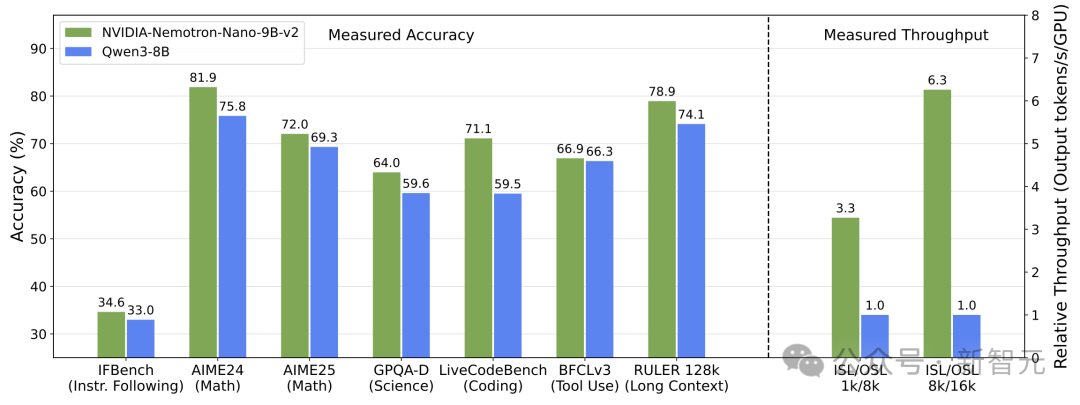

有趣的是,Lorikeet在FAQ比拼中总能莫名其妙地碾压对手。另一位创始人Steve对此的反应堪称经典:“我也不知道为啥我们的RAG比别人好……可能只是运气?”(是的,天才也靠玄学。)

但他们的真正杀手锏?只有他们能handle复杂任务。这不是一般的“比你好一点点”,而是“别人还在琢磨怎么调参,我们已经搞定一切”的水平。

AI行业的“返祖”现象:从技术狂飙到商业回归

Leo在文章里犀利指出,AI行业正在经历一场微妙的价值觉醒:

早些年,AI SDR公司就像疯狂的营销机器人:“嘿!我看到你2015年去过蒙特利尔交换,普京很棒对吧?”

现在?聪明人终于学会了聊业务本身,而不是冒昧地扮演你的高中同学。

当所有公司都在用差不多的基础模型时,真正的差距在系统设计、用户洞察和执行靠谱度——而不是谁调用了更fancy的接口。

结论

Lorikeet的故事告诉我们:AI时代的王者,不是最懂技术的人,而是最懂问题和用户的人。

——PS:Leo这篇文章写得真好,建议发给所有沉迷调参的AI研究员们,就当是做人性化训练集了。