AI Agent系统构建的核心原则与实践经验

在当今人工智能技术快速发展的背景下,AI Agent系统的设计与应用已成为企业数字化转型的关键课题。然而,构建真正具备业务价值的AI Agent并非易事,需要遵循严格的场景筛选标准和技术实施原则。

一、场景选择的四大评估维度

成功应用AI Agent必须满足以下核心标准:

二、核心技术组件的最佳实践

2.1 最小必要系统架构

AI Agent系统的设计应当严格遵循极简主义原则,聚焦三个核心要素:

2.2 开发优化策略

基于大量实践经验,AI Agent的开发流程应遵循:

三、成本效益的科学评估

AI Agent的开发与应用需要重点关注投入产出比:

实践证明,只有同时满足技术要求和商业逻辑的AI Agent才能在真实业务场景中持续创造价值。开发者必须摒弃”炫技”思维,坚持以解决实际问题为导向的设计理念。

一、别把Agent当锤子,看什么都像钉子

智能体应用的理性抉择:何时部署Agent的四维评估框架

在人工智能技术快速发展的当下,自主智能体(Agent)已成为数字化转型的热门话题。我们经过深入实践和系统分析后,提出了一个关键命题:并非所有场景都适合部署Agent系统。这一观点或许有悖于技术界的普遍热忱,但对于成本敏感的产业应用而言,却具有现实指导意义。

Agent与工作流的本质差异

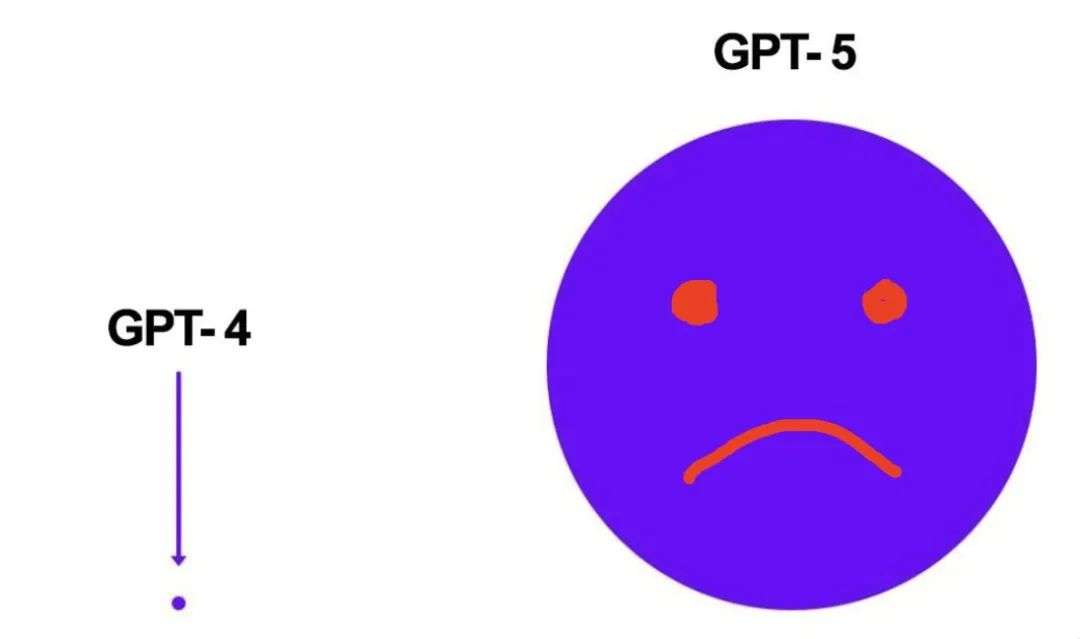

自主智能体的核心优势在于其动态决策能力和环境适应性,这与基于预设规则的工作流(Workflow)形成鲜明对比。虽然Agent概念呈现出强大的技术前景,但将其盲目应用于所有业务流程实际上是一种资源浪费。

在实践中,我们发现智能体系统的部署应当基于严格的四维度评估标准。只有在以下四个核心问题都获得肯定答案时,Agent的部署才具有商业合理性。

四维评估框架

1. 任务复杂性评估

2. 价值产出分析

3. 能力短板诊断

4. 风险容忍度评估

典型案例分析

AI驱动的短视频创意生成系统成功通过了上述四项评估:

这一案例完美诠释了智能体技术的合理应用边界,为产业实践提供了有价值的参考范本。

二、大道至简,给你的Agent做“断舍离”

Agent构建的核心原则:大道至简

在确定了值得开发的场景后,保持设计简洁性成为构建智能Agent的第二大核心原则。

Agent的本质解析

Agent可被视为一个由三个基础组件构成的闭环系统:

复杂化设计的教训

实践经验表明,过度工程化架构往往会适得其反。初期尝试引入多种高级模块(记忆模块、规划模块、反思模块等)导致:

高效迭代方法论

最有效的开发路径应聚焦于:

基础框架搭建完成后,建议采取观察-分析-优化的循环模式:

核心建议

<开发过程中,功能性验证应先于完美主义追求。过早追求系统完美将显著延缓进度,而渐进式优化策略往往能带来更高的投资回报率。

三、像Agent一样思考

优化智能体决策效能的系统性思考维度

在对智能体系统进行调试与优化的过程中,最为关键的认知转变在于深入理解智能体的决策边界。研究表明,许多开发人员在构建智能体初期往往会陷入明显的认知偏误——以”全知视角”而非智能体实际所处的有限信息环境来评估其行为表现。

智能体的认知局限本质

当前智能体运作的核心约束来自其上下文窗口(Context Window)的信息承载极限。从技术实现层面来看:

这从根本上限制了智能体的连续决策能力,使其表现类似于人类在高度受限信息环境下的操作状态。

有效的认知模拟方法

受限环境模拟可作为开发人员的有效训练手段:

这种实践能显著提升开发者对智能体决策困境的共情能力。

优化实施的三大策略

基于现有自然语言处理技术的成熟度,建议采用以下系统性优化路径:

1. 元认知审查机制

将智能体的System Prompt、工具描述和执行轨迹提交至高性能语言模型,进行指令清晰度审计,重点检测:

2. 工具使用诊断

针对每个功能工具开展可用性测试:

3. 执行轨迹分析

通过逆向推理方法还原决策逻辑:

持续对话优化应成为智能体迭代的标准流程,这不仅提升系统性能,更是培养开发者机器认知思维的有效途径。 以下为改写后的专业表述:

以下为改写后的专业表述:

尽管这一方法无法替代个体的独立分析,但它能够构建一个高度拟真的Agent认知模型,为我们提供独特的观察视角。这种技术路径在消除人类与人工智能系统间的认知不对称方面具有重要价值,有助于双方建立更有效的理解通道。

四、写在最后

从理念到实践:AI Agent的发展逻辑与应用反思

AI Agent并非通用解决方案,而是高度场景化的技术工具,这一认知正随着实践经验积累而逐渐清晰。技术从业者需要摒弃”通才式”的产品迷思,转而以精准适配的应用思维实现技术价值转化。

应用哲学的迭代演进

突破技术优化的认知边界

优化的本质是多重维度的价值重构:

这一认知变迁揭示了一个深层逻辑:技术工具的生命力不在于其先进程度,而在于对应用场景的穿透深度与人文理解。正如业界观察者骆齐在其研究中所强调的,AI Agent的发展正在经历从”能做”到”该做”的关键转变。